|

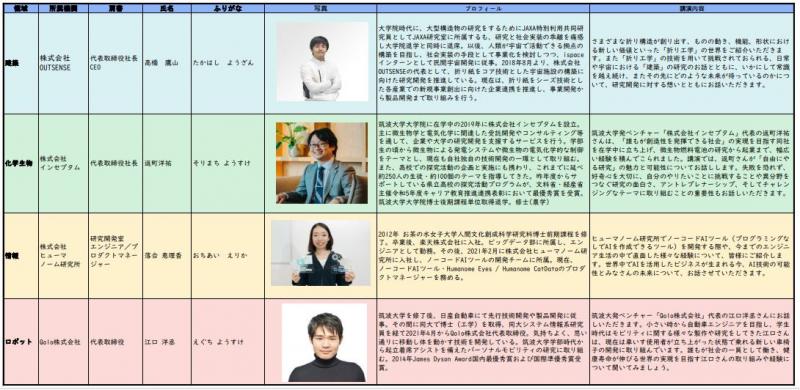

●文部科学省DXハイスクール ●サイエンスリーダーズ育成事業 (県教育委員会主催 ) ●【普通科】 文理融合型カリキュラムの実施・データサイエンスを活用した「理数探究」 ●サイエンスアドバイザー4領域(ロボット、情報、建築、化学生物)において8名委嘱 ●令和7年度よりALT(外国語指導助手)4名配置により国際理解教育・英語指導の充実 |

【New!!】スクールガイド2026.pdf |

TsukuS Topics(つくばサイエンス高校ブログ)

2022/8/06 令和4年度 学校説明会を実施しました。

|

2022/8/06 令和4年度 学校説明会を実施しました。 たくさんの皆様のご参加ありがとうございました。 詳細については ⇒ こちらから 10月16日(日)に2回目の説明会の実施を予定しています。

|

|

令和5年度特色選抜についてが公開されました。

詳しくは ⇒ こちらから

令和5年度入学者選抜における特色選抜実施概要が公開されました。

詳しくは ⇒ こちらから

2022/09/29 学校設備のページが新設されました!

つくばサイエンス高校で工事が行われている様子を随時更新していく予定です。

設備が入る前と、入った後の流れをご覧ください。

詳しくは → こちらから

2022/10/03 STPオンライン講座に本校オリジナル動画を追加しました!

詳しくは ⇒ こちらから

2022/10/06 サンダル相談会2022 in つくば( 10月10日 ) へブース出展...

さんだる相談会2022 in つくば

日時: 10月10日(月祝)

場所:つくば国際会議場

参加申し込みは ⇒ こちらから(外部サイト)

*受付は10月10日(月)11:00までです。

2022/10/12 学校設備のページが更新されました。

詳しくは ⇒ こちらから

2022/10/16 令和4年度第2回学校説明会が行われました

10月16日(日)に学校説明会が行われました。

詳しくは ⇒ こちらから

2022/10/19学校設備のページが更新されました!

詳しくは ⇒ こちらから

2022/10/26 学校設備のページが更新されました!

詳しくは ⇒ こちらから

2022/10/26 令和4年度第3回学校説明会の内容が公開されました。

詳しくは ⇒ こちらから

2022/11/01 令和4年度第2回学校説明会の内容を公開しました。

10/16に行われた学校説明会の様子を動画で公開しました。

また、全体の質問事項に関しての回答もご覧になれます。

詳しくは ⇒ こちらから

2022/11/07 第2回STPオンライン講座の受付を開始しました。

STPオンライン講座の受付を行っています。

オンラインで探究活動を体験してみましょう!

期日:11月 7 (月) ~ 14 (月)

詳しくは ⇒ こちらから

2022/11/14 学校設備のページを更新しました!

詳しくは ⇒ こちらから

2022/11/17 「 令和5年度特色選抜の実施について」が公開されました

詳しくは ⇒ こちらから

2022/12/09 学校設備のページを更新しました!

詳しくは ⇒ こちらから

2022/01/11 本校で個別相談に応じます!

本校で個別相談に応じます。

申し込みフォームについてはこちら ⇒ 個別相談申し込みフォーム

直接電話連絡をする場合はこちら ⇒ 029-836-1441(時間帯によっては担当者が不在の場合があります。)

※同時に一部の施設を見学することも可能です

2023/01/17 学校設備のページを更新しました!

詳しくは ⇒ こちらから

2023/02/17 入学志願者数等(志願先変更後)が公開されました。

令和5年度茨城県立つくばサイエンス高等学校入学志願者数等(志願先変更後)

⇒ こちらから

2023/02/24 進路指導のページが新設されました。

令和5年度1年次の進路行事予定が掲載されています。

詳しくは以下の画像からアクセスしてください。

2023/03/16 入学志願者数等(第2次募集)が公開されました。

令和5年度茨城県立つくばサイエンス高等学校入学志願者数等(第2次募集)

⇒ こちらから

2023/04/07 開校宣言・入学式が挙行されました。

令和5年度 開校宣言・入学式が執り行われました。

茨城県立つくばサイエンス高等学校の第一期生として新しい門出を迎えることになった生徒たち。

新しい学校で、県内初の科学技術科が始動します。入学おめでとうございます。

|

|

|

|

2023/4/10-12 1年次のオリエンテーションが行われました。

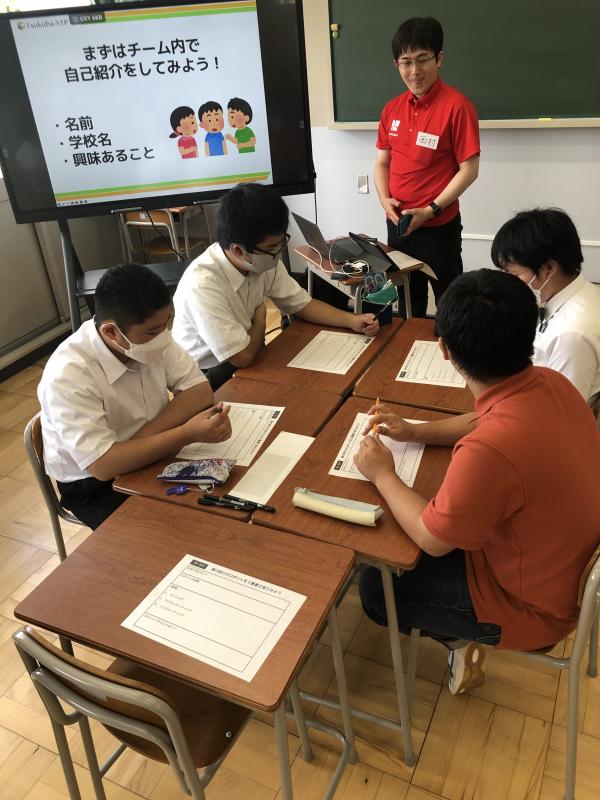

1日目は自己紹介や他者紹介、年次集会、教科オリエンテーション

|

|

2日目は科学技術科長からのオリエンテーション・校舎案内とベネッセによる進路講演会

|

|

|

|

|

|

3日目はスタディサポートテスト(国・数・英)と自己採点、対面式・部活動紹介と盛りだくさんな内容でした。

4/13からはいよいよ7時間授業が始まります。オリエンテーションではしっかりとメモを取り、テストの事前事後の対応もやってきた1年次。

授業もその調子で頑張ってください。

|

|

|

|

2023/04/21 科学技術総論が始まる!

1年次の科学技術科専門科目である科学技術総論のオリエンテーションが終わり、それぞれの領域の授業が始まりました。

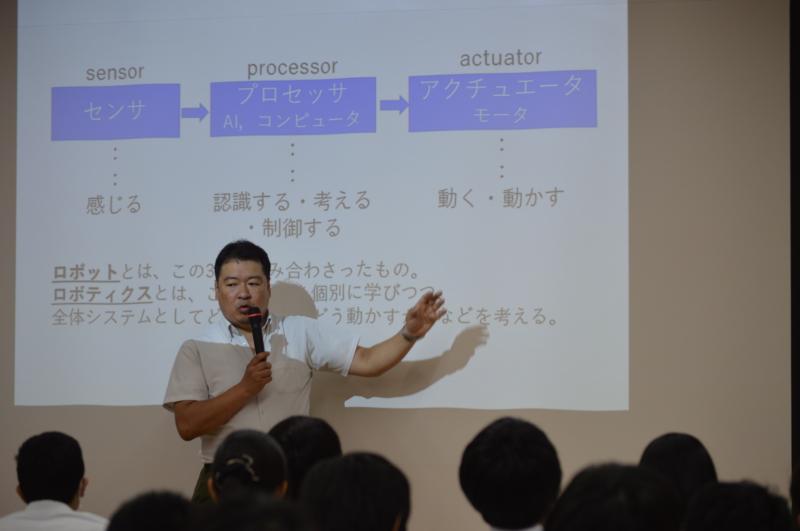

科学技術総論は、4つの領域の導入部分を座学形式で学ぶ授業になります。今回の写真は”ロボット”と”建築”領域の授業です。

教室の時計は4時を過ぎていますが、果たして1年次生は7時間授業に順応していけるのか?いや…先生方も未だに慣れていないかもしれない。

|

|

|

|

|

|

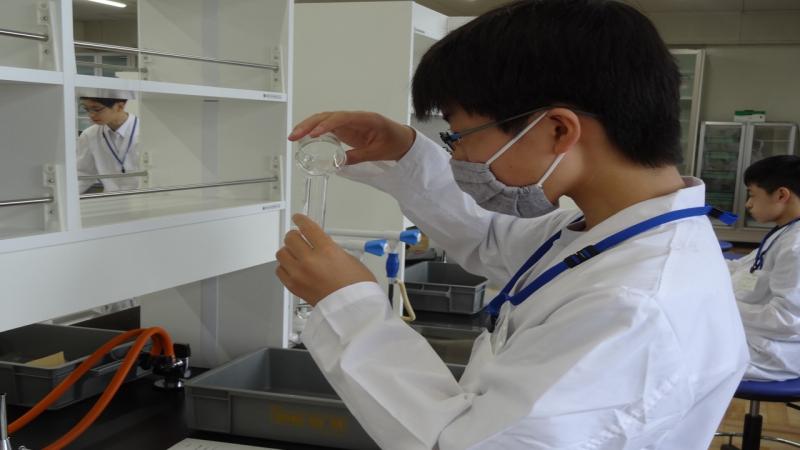

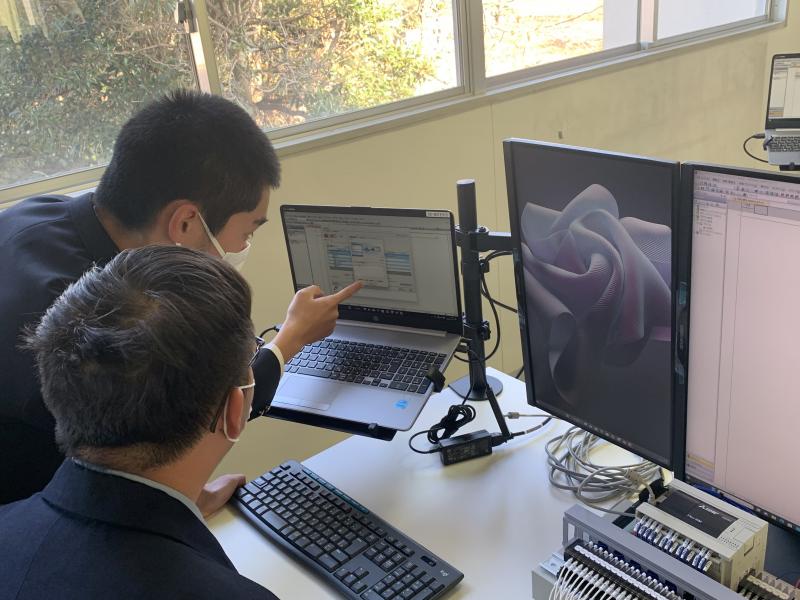

2023/04/26 1年次の実習が始まる!

1年次の実習は3時間連続で、本校4領域の導入部分を実習形式で学ぶ授業です。

生徒たちは4つの領域を2週間毎にぐるぐるローテーションして体験していきます。

毎週実習が授業としてあるのは、普通科の学校ではできない科学技術科ならではのものです。

普通科で理科の実験などは先生1人が40人の生徒を受け持ちますが、本校ではより専門的な指導のため、PCのみの実習であれば、複数の先生が生徒最大30人に、実技を伴うのであれば複数の先生が生徒最大15人に対して指導するという少人数指導で手厚く行われます。(ここでの最大人数は本校定員240名が在籍した場合です)

今回の写真はロボット・情報・建築領域です。生徒たちが嬉々としてプログラミングする姿を見たり、ふとつぶやいた「すげー本当に家みたいになった」という言葉を聞いて本音で言ってくれていると感じます。

5月からはローテーションして白衣集団の化学生物領域をUP予定です。

|

|

|

|

|

|

|

|

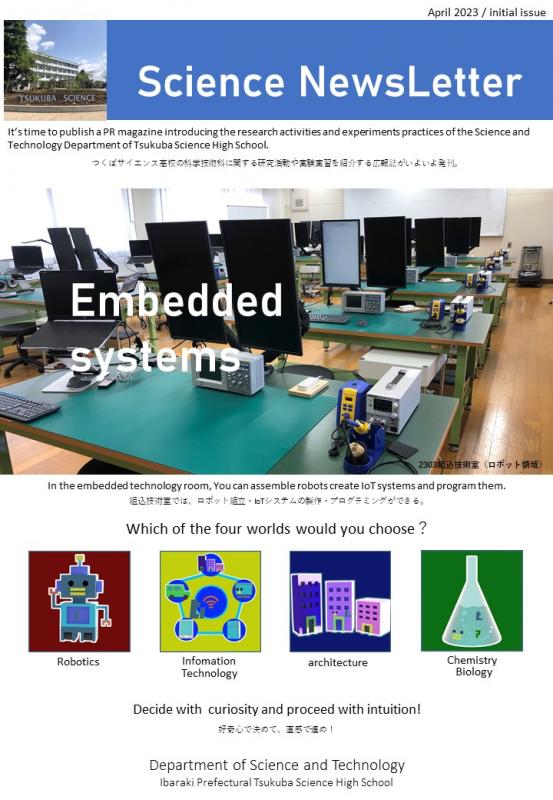

2023/05/02 Science News Letter 発刊!!

本校の家中科学技術科長が編集した科学技術科の広報誌です。ぜひご一読ください!

下の画像をクリックするか、TOPページにある同じ画像をクリックしてください。

pdfファイルが開きます。

2023/05/13 授業参観+PTA総会

授業参観が行われました。1年次の授業は数学でした。

本校の数学は習熟度別に行われ、授業の時間が3クラス一帯で実施されます。

PTA総会は体育館で行われ、その後各学年会が行われました。

一年次は、学校生活の様子や今後の予定、進路について年次主任と担任の先生から話がありました。

|

|

|

|

|

|

2023/05/22 生徒の送迎について(お願い)

生徒の送迎について以下の文書をご査収の程よろしくお願いいたします

「学校案内→アクセス」のページにも掲載されています。

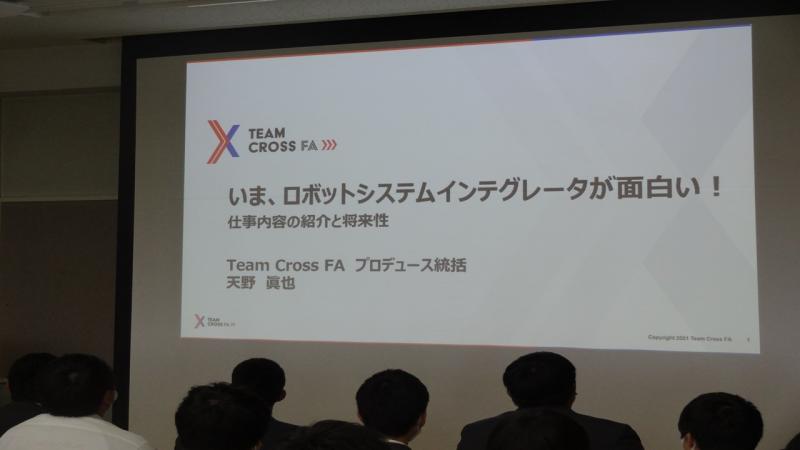

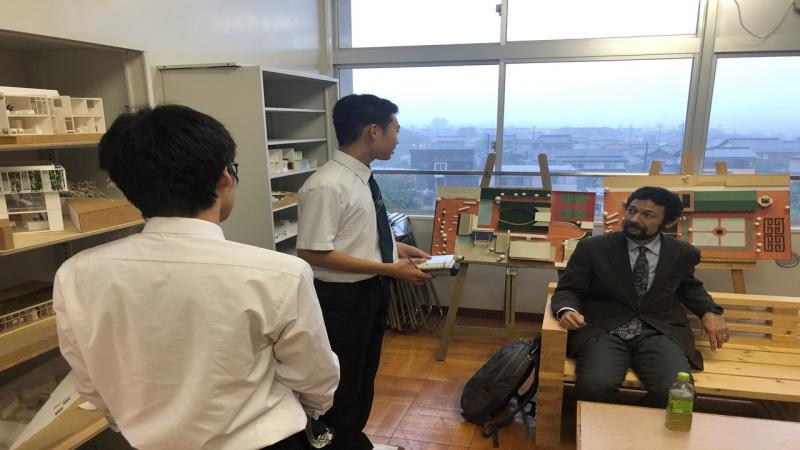

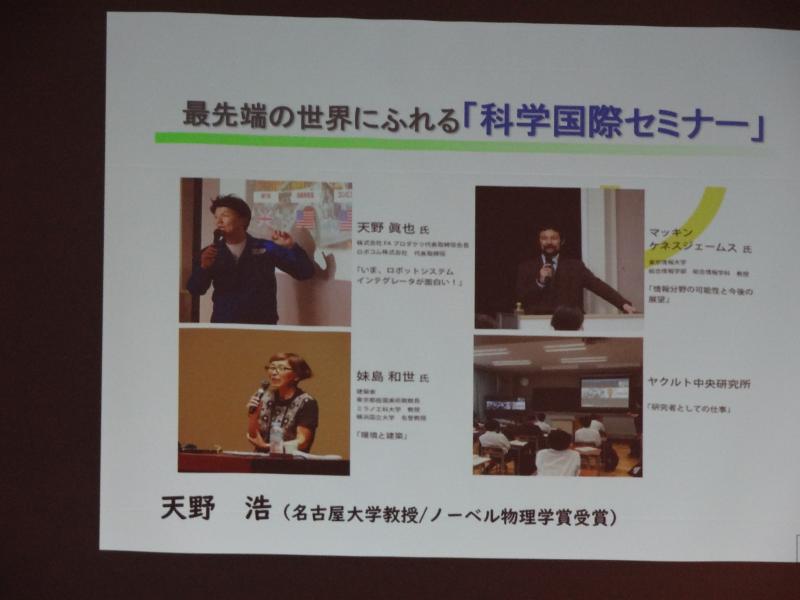

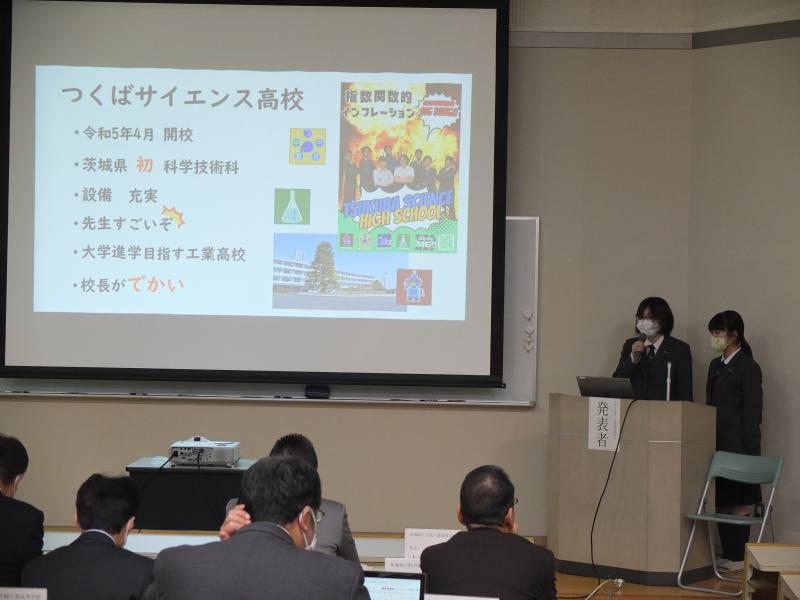

2023/05/24 科学国際セミナー講演が始まる!

1年次の「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、領域選択をする一助となるような講演を各領域で活躍されている人を本校に招いて行うセミナーになります。

1回目の講師は、ロボット領域から日本サポートシステム株式会社 代表取締役CEO 天野 眞也 氏 の講演でした。

「キーエンス」の元営業マンということで、引き込まれるようなプレゼンを通して、ロボットの分野がこれからの日本の未来に如何に大切なのか、伸びる業種なのかを説いてくれました。話を聞いてロボットの領域に飛び込みたい生徒が増えたのではないかと思います!天野 眞也 様、本当にありがとうございました!

|

|

|

|

|

|

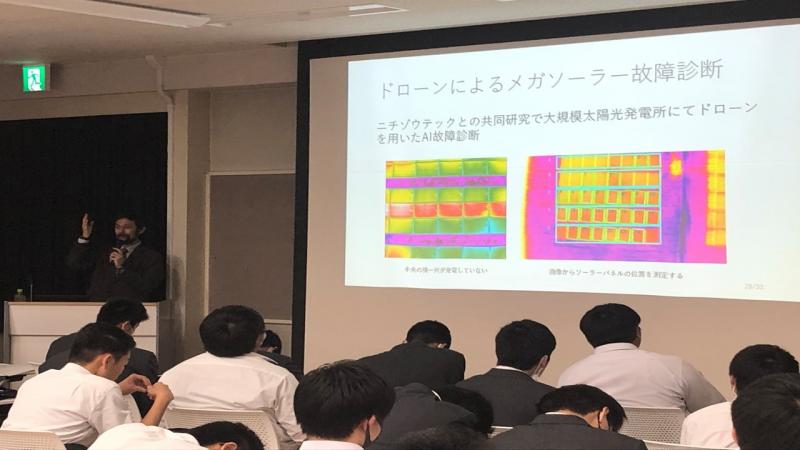

2回目の講師は、情報領域から東京情報大学 総合情報学部 総合情報学科教授 マッキン ケネスジェームス氏 の講演でした。

情報の世界について、「富士通」での勤務経験を踏まえ、今の若者言葉を交えながら面白く、とてもわかりやすく説いてくれました。マッキン教授、本当にありがとうございました!

|

|

|

|

|

|

第3回目は令和5年6月20日(火) 14:30~16:00(予定)谷田部ホール

講 師 建築家 日本女子大学・多摩美術大学客員教授 妹島 和世 氏 の講演になります。

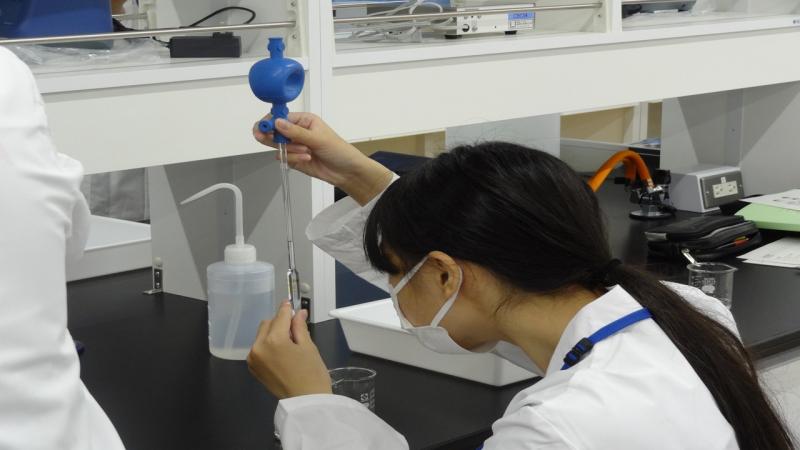

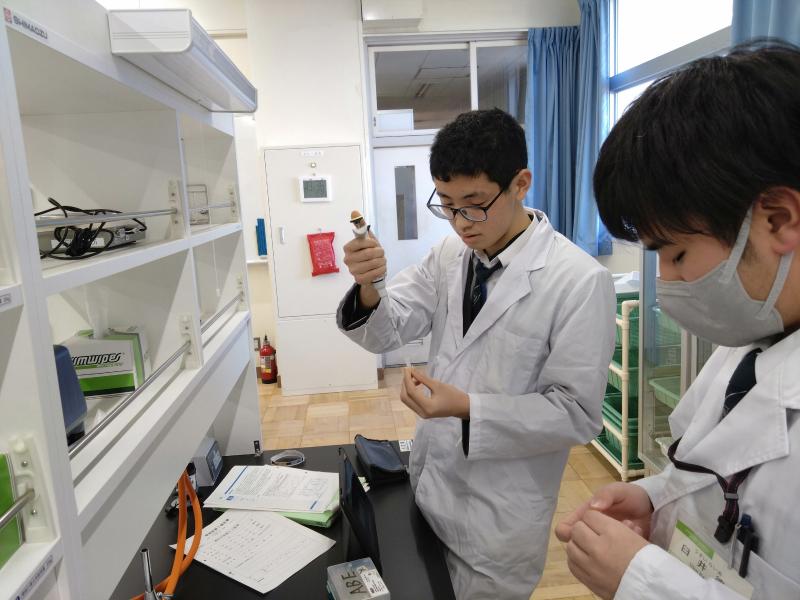

2023/06/07 化学生物領域の実習

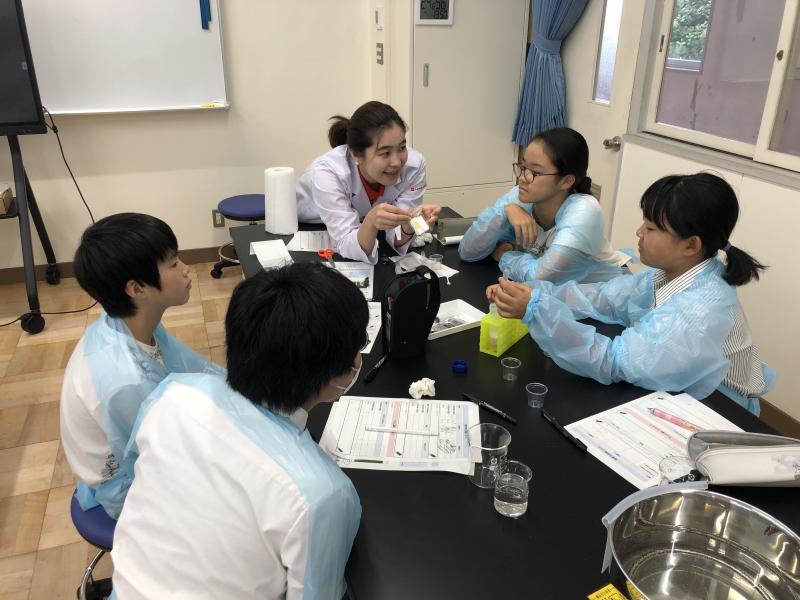

1年次の初めの化学生物領域の実習では、定容操作、クロマトグラフィー(化学)、固体培地作製と無菌操作(生物)を行います。

実習室内では白衣を着て、必要があれば保護メガネをして安全に実習を行っていきます。

定容操作の実習では正確に秤量ができるか、数値をだして計算し、誤差率ではっきり個人の技量を確認してもらいます。クロマトグラフィーの実習では簡単な植物色素分離を通して、原理を確認し、本校のHPLCやGC、イオンクロなどの分析機器を確認します。無菌操作では、培地を作るとともに、身の回りの微生物(細菌など)を培養して可視化し、微生物が身近にいることを確認します。

生徒は真剣に取り組みながらも、楽しそうに実習をこなしていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2023/06/20 科学国際セミナー講演(建築領域)

1年次の「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、領域選択をする一助となるような講演を各領域で活躍されている人を本校に招いて行うセミナーになります。

3回目の講師は、建築領域から

建築家 ミラノ工科大学教授 東京都庭園美術館館長 妹島 和世 氏 の講演でした。

「環境と建築」という題でお話をいただきました。建物とその中の部屋が、外の環境や世界と隔たれた別の空間というわけではなく、調和し、建物の構造によって自然と人と人がより良い関わり方をするような構造をデザインする。それを実現するために、多くの技術者と試行錯誤しながら形にしていくということを、手掛けた建築物を例に出して生徒に伝えてくれました。生徒から出たコメントからも、その熱意を感じ取ったコメントが多くありました。

建築の奥深さに触れることができた生徒が増えたのではないかと思います!

妹島 和世 様、本当にありがとうございました!

|

|

|

|

|

|

2023/06/23 科学国際セミナー講演(化学生物領域)

1年次の「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、

領域選択をする一助となるような講演を各領域で活躍されている人・企業を本校と繋いで行うセミナーになります。

4回目の講師は、化学生物領域から

ヤクルト株式会社 中央研究所 の皆様の講演でした。

ヤクルト株式会社がどのような企業であるか、製品がどのようにできていくのかを教えてくれました。

また研究員として働く実際のサイクルや、研究のサイクルを丁寧に教えてくれて、本校で2年次より行う、課題研究にリンクしていることを感じ取れる内容でした。なにより20分間におよぶ質疑応答を通して、研究そのものと身近な製品に隠された研究員の努力について、それぞれの生徒の心に残ったことでしょう。

(※写真は肖像権の関係上、本校生徒がWeb上でやり取りしている場面のみになります)

企業で研究員として働くイメージをできた生徒が増えたのではないかと思います!

ヤクルト株式会社 中央研究所 の皆様、本当にありがとうございました!

|

|

|

|

|

|

|

|

2023/07/05 Science NewsLetter No.2 発刊!!

本校の家中科学技術科長が編集した科学技術科の広報誌です。ぜひご一読ください!

下の画像をクリックするか、TOPページにある同じ画像をクリックしてください。

pdfファイルが開きます。

※バックナンバーは学校生活→Science NewsLetterから確認できます。

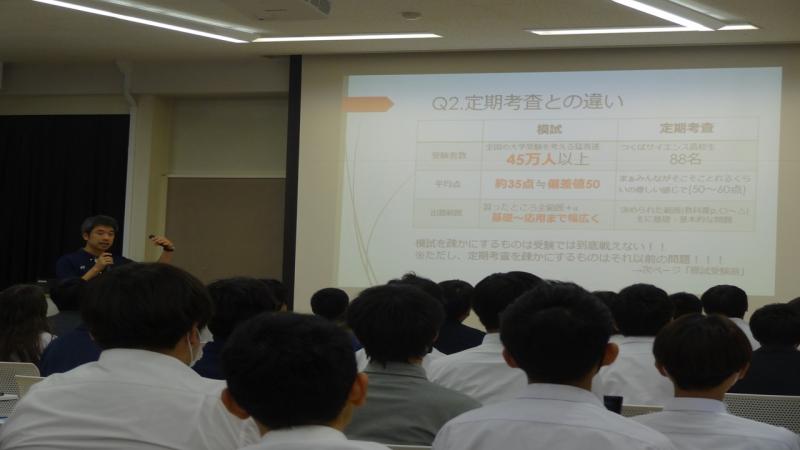

2023/07/11 進研模試

7月6日に進研模試が行われました。

6月27日に、サイエンスルームに集合した1年次生全員に、模擬試験受験のための講義が行われました。昨年度まで、他校で受験指導を担当していた先生から模試を受ける前の基本知識、心構え、受け方等の説明を聞き、志望校の設定や、受験前の勉強の仕方をClassi等のICTコンテンツを使いながら学習しました。様々な思いを持って入学してきた生徒たち。現在の自分たちの行動が、なりたい自分になるための行動になっているのか、今一度気を引き締めるための会にになったことを望みます。その後、7月11日には自己採点を含む模試事後指導も行われました。

本校では定期考査・模試(事前事後指導含む)・実力テストもそうですが、週4日の7h授業、週末課題を行います。また長期休業進学課外も実施する予定です。

学校内での自分の学力を伸ばす機会をいかに意味あるものとしてこなしていくか、学校外での勉強をどれだけ生徒自身が積み重ねることができるのかが、結果(進路)につながっていくのだと思います。

|

|

|

|

|

|

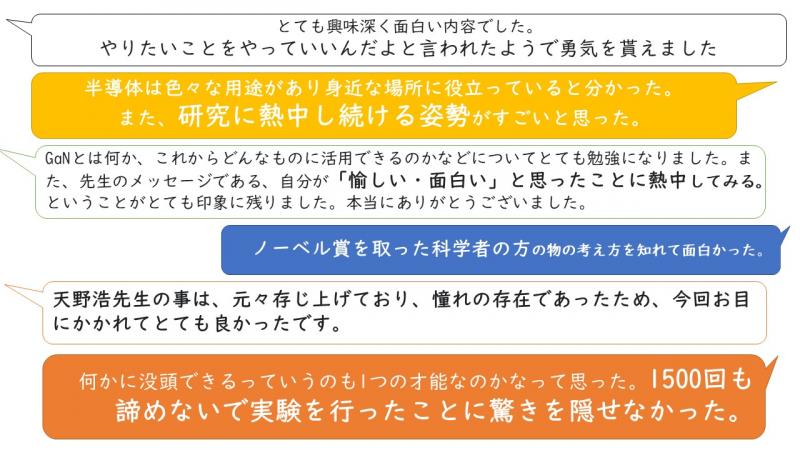

2023/07 科学国際セミナー講演

5回目は、つくばサイエンス・アカデミー主催、SATフォーラム2023に参加し、

「青色LED」でノーベル賞を受賞した 名古屋大学 教授 天野 浩 氏 の講演を聞かせていただきました。

「新半導体の魅力」という題で半導体そのもにについて、研究について、半導体の社会での利用とその未来について幅広くお話をいただきました。

窒化ガリウム(GaN)の結晶化の話では、大学生時代からどのように研究の道に入り、数多くの試行錯誤から青色LEDに必要な結晶体を生成したのかを当時の状況を交えてお話しいただき、世界的に有名な賞を取った人がどのような思いで研究したのかを直に聞くことができました。

講演の中で示されたフレーズ「Future is your's! Let's take the first step!」の通り、生徒のコメントにもありましたが、”研究に熱中し続ける姿勢”が多くの生徒達の背中を押してくれたのではないかと思います!

天野 浩 様、本当にありがとうございました!

|

|

|

|

2023/07/19 今年はつくばサイエンス高校の施設を見学できます!

【学校説明会】

8月19日(土)に学校説明会+オープンスクール(施設見学会)がおこなわれます。申し込み期間は7月3日(月)~8月8日(火)です。

詳細は → こちらから

※TOPページのバナーからもアクセスできます。

オープンスクールのチラシもできました!

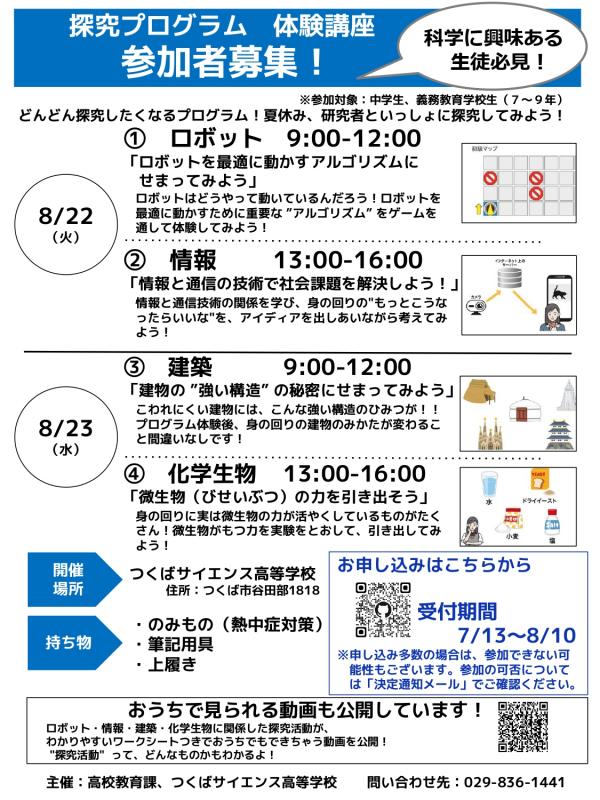

【STP体験講座】

さらに8月22日(火)8月23日(水)には本校でSTP体験講座が実施されます。

中学生の皆さんは、4領域(ロボット・情報・建築・化学生物)にちなんだちょっとした探究活動を本校で体験できます。

申し込み期間は7月13日(木)〜8月10日(木)です。詳しくは以下のチラシからアクセスしてください。

|

2023/08/10 今年はつくばサイエンス高校の施設を見学できます!

【学校説明会】

8月19日(土)に学校説明会+オープンスクール(施設見学会)がおこなわれます。

申し込み期間は終了しましたが、当日の受付も行っております。

受付は9:30開始です。

詳細は → こちらから

※TOPページのバナーからもアクセスできます。

※駐車場について以下をご確認ください。

オープンスクールのチラシもできました!

2023/08/19 学校説明会+オープンスクール開催しました!

8月19日(土)に学校説明会(会場:市民ホール谷田部)とオープンスクールが行われました。

|

|

|

|

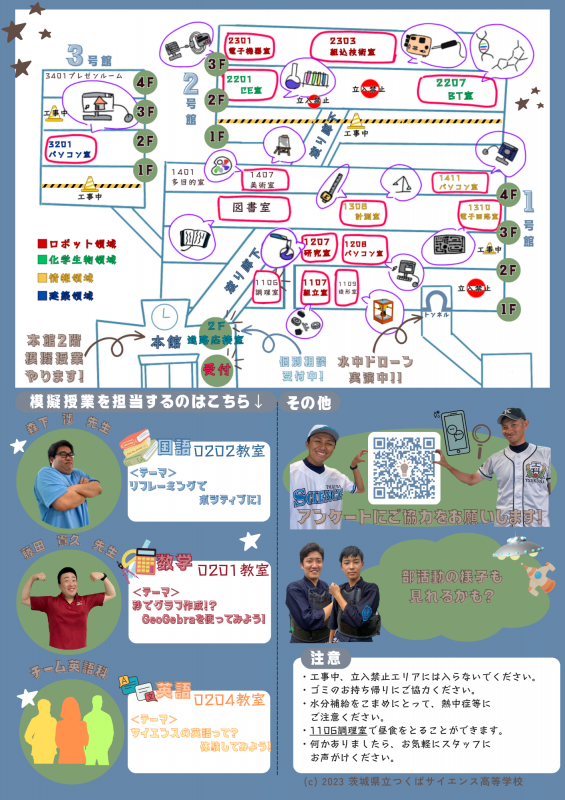

オープンスクールで配られたチラシはこちら!

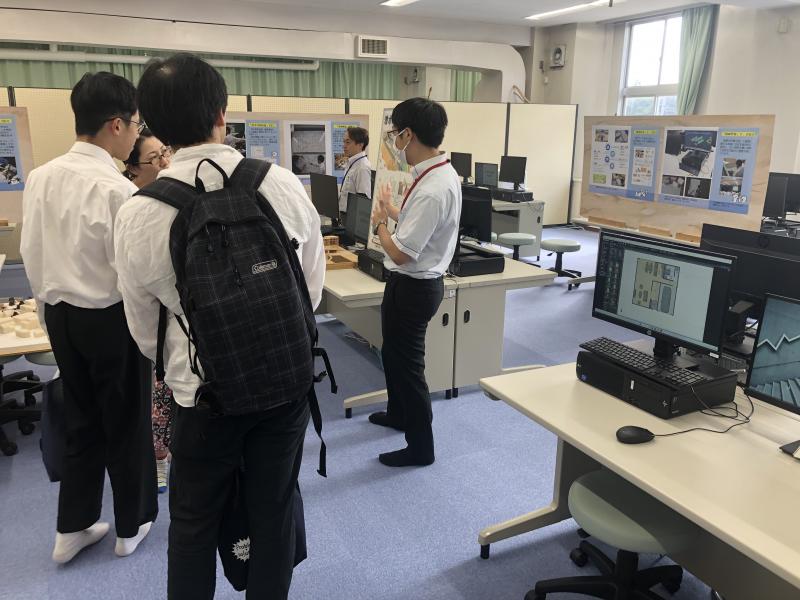

普通科の模擬授業や、各領域の実習棟の設備やデモを見てもらいました。

|

|

|

|

|

|

詳細は → こちらから

ご来場・来校いただきましてありがとうございました。

第2回学校説明会は10月14日を予定しております。第2回に関する詳細は後日HPで公開します。

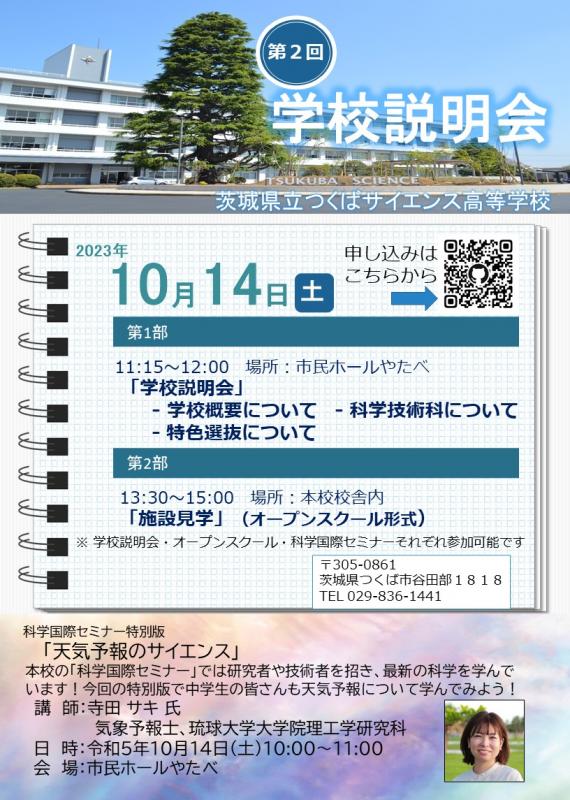

2023/09/04 10月14日(土)第2回学校説明会

学校説明会と科学国際セミナーが同日開催されます!

詳しくは以下の画像からアクセスしてください

2023/09/19 科学技術科ってどのようなところ?

科学技術科にはどのような授業・設備があって、課題研究はどのようなことをするのかというのが「科学技術科案内」で確認できます。

以下の画像から気になる領域にアクセスしてみてください!

|

ロボット領域 |

情報領域 |

|

建築領域 |

化学生物領域 |

公式インスタもやっています。是非フォローをお願いします!

https://www.instagram.com/tsukuba_science_h_dos/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

2023/09/28第1年次つくS-NIEシンポジウムを開催しました!

9月28日(木)2、3時間目サイエンスルームにて、『~G7茨城水戸内務・安全担当大臣会合開催記念~つくばサイエンス高等学校 高校生シンポジウム「AI時代の安心・安全を目指して」』を開催しました。茨城県警サイバー戦略推進室、県立産業技術短期大学校、茨城県高校教育課から専門的な知識をお持ちの講師の先生をお呼びし、副校長、生徒2人を加えて、シンポジウム形式でこれからの時代の安心・安全に関して討論を行いました。サイバー犯罪をはじめとした生徒に身近な犯罪、生成AIの発展などに注目し、society5.0に適応できる人物になることを目指して知識や視点を増やすことができました。

|

|

|

|

2023/10/10 Science News Letter No.3発刊!

本校の家中科学技術科長が編集した科学技術科の広報誌です。ぜひご一読ください!

下の画像をクリックするか、TOPページにある同じ画像をクリックしてください。

pdfファイルが開きます。

※バックナンバーは学校生活→Science NewsLetterから確認できます。

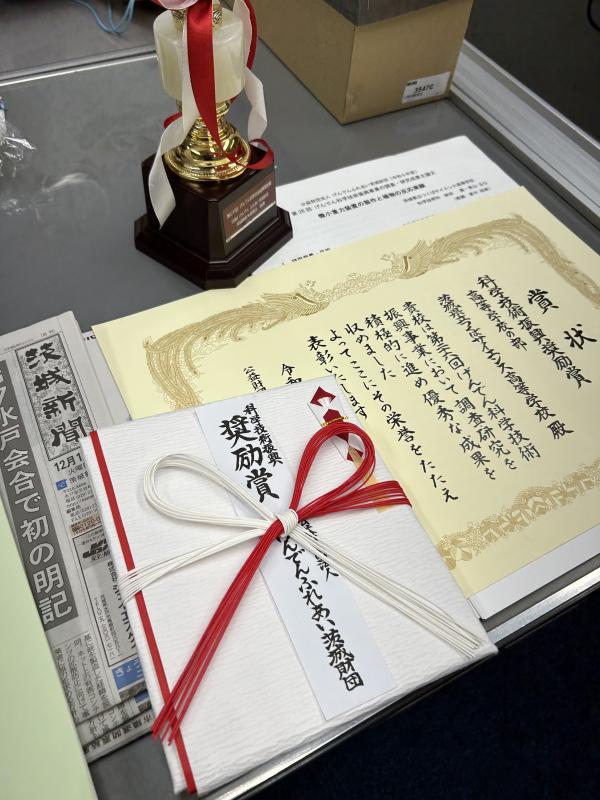

2023/10/14 第2回学校説明会開催しました!

10月14日(土)に学校説明会(会場:市民ホール谷田部)とオープンスクールが行われました。

つくばサイエンス1期生が大活躍で、司会をしたり、先生とのトークセッションがあったり、模擬授業や各領域で参加者へ説明したりなどより学校の実態が見える説明会となりました。

来年の説明会では、各領域のエース級生徒の研究が実際に見れるかもしれませんね。

詳細は → こちらから

ご来場・来校いただきましてありがとうございました。

|

|

|

|

2023/10/30 来月の頭に中学生対象のSTPオンライン講座の受付が始まります!

提出期間:11 月 6 (月) ~ 13 (月)

本校4領域の学びに関連したオンライン動画を視聴して、専用の振り返りシートをメールで提出すると、つくばサイエンス高校からメッセージが返ってきます!

詳しくはSTPサイトから!特色選抜の探究の経験にも使えます。

また8月にはこのオンライン講座の探究要素を本校で体験できるSTP体験講座も実施されました。

①ロボット領域「ロボットを最適に動かす方法アルゴリズムにせまってみよう!」

②情報領域「情報と通信の技術で社会課題を解決しよう!」

③建築領域「建物の「強い構造の秘密」にせまってみよう!」

④化学生物領域「微生物の力を引き出そう!」

1講座3時間という長丁場の中、参加生徒は頑張ってやっており、なんと4講座全制覇した強者もいました!

|

ロボット1 |

ロボット2 |

|

情報1 |

情報2 |

|

建築1 |

建築2 |

|

化学生物1 |

化学生物2 |

2023/11/02 入試情報「令和6年度 特色選抜の実施について」を公開しました。

詳しくは → こちらから

2023/11/3 工科×サイ(文化祭)!!

つくば工科とつくばサイエンス初のコラボ文化祭、『工科×サイ』が行われました!

様々な工夫を凝らしたクラス企画や、科学技術科+工業科の取り組み展示、美術・書道展示、ステージ企画、オープニング&エンディングセレモニーなどなど、その名のとおり、工科生とサイエンス生がコラボした文化祭となりました。3年という短い高校生活の良い思い出となってくれることを望みます!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2023/11/28 国際学校間交流が行われました!

台湾 国立秀水高級工業職業学校 の生徒36名と先生が来校し、本校の生徒と国際学校間交流が行われました。

日程:

・ウエルカムセレモニー 本校生徒による日本語レクチャー、交流校によるディアボロ(独楽)の実演と体験

・ロボットの実習室での授業体験

・昼食交流会 (生徒研究発表を含む)

・体育館のレクリエーション 自己紹介や日本の伝統的な遊びやゲームを英語で説明後実体験

・クローズドセレモニー 記念品の交換

同世代で文化が違う生徒同士の交流は、国際性を養ったり広い視野を持つという意味で有意義な時間だったと思います。

なにより楽しそうに交流していたのは素晴らしいですね。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

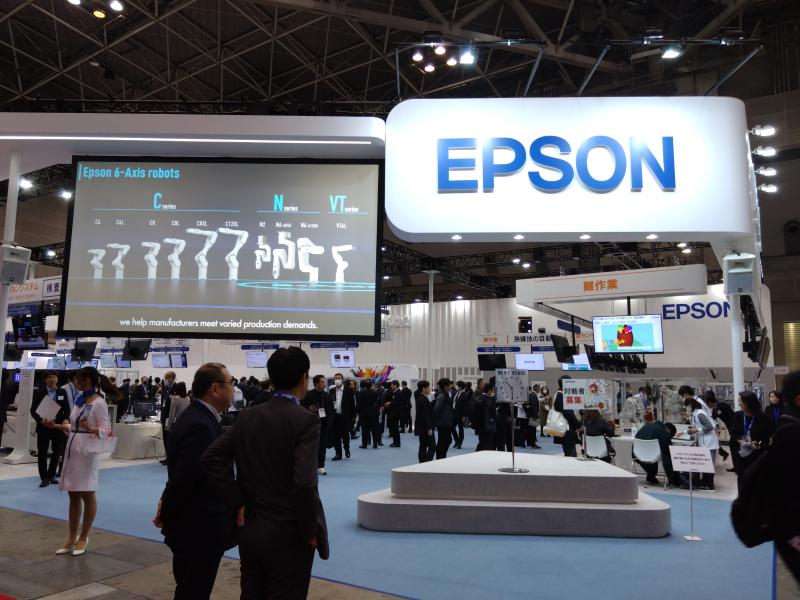

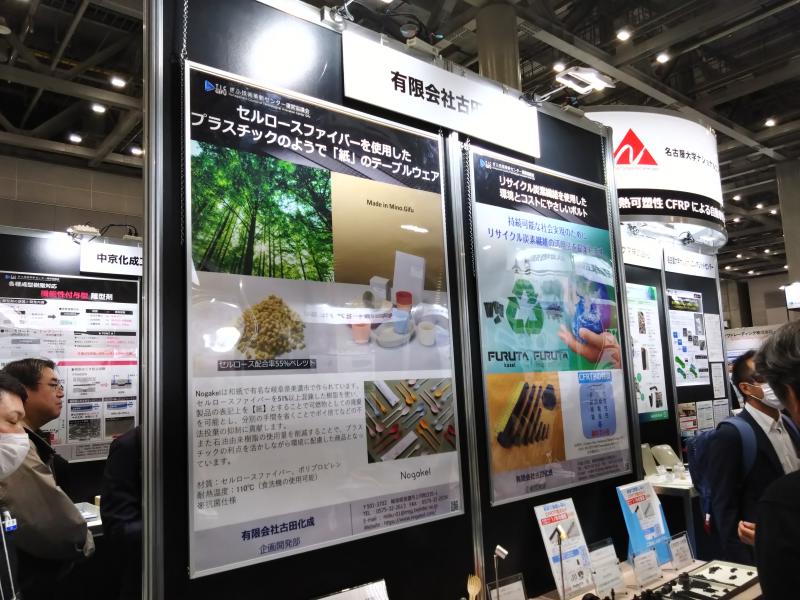

2023/12/1 国際ロボット展へいってきました!

東京ビックサイトで行われた国際ロボット展へ1年次全員で行ってきました。

企業だけではなく、各大学のブースも出展されており、生徒は熱心に質問したり話を聞いたりしていました。

同時に先端材料展も開催されており、先端素材についても見て聞いて触る体験をしてきました。

本校では専門的な内容も扱うため、校内だけではなく、郊外の学びも重要視しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2023/12/07 日本計算工学会 「キックオフ出前授業」 が行われました!

茨城県教育委員会と日本計算工学会との連携協定による「キックオフ出前授業」が本校で行われました。

当日は県内高等学校の先生やつくば市内の中学校の先生なども多数参観していただきました。

プログラミングが、実社会でどのように使われているかを学べる授業として、一般社団法人日本計算工学会から、それぞれの分野で著名な先生方をお招きしご講演をしていただきました。講演をしていただいた先生と講演内容は以下です。

| ロボット分野 | 磯部大吾郎先生 | 筑波大学 | ロボット機構制御と計算力学 |

| 情報分野 | 中島研吾先生 | 東京大学 | スーパーコンピュータ |

| 建築分野 | 大村浩之先生 | 防災科技研 | 家屋の流出 |

| 化学生物分野 | 坪倉誠 先生 | 神戸大学 | 飛沫シュミレーション |

生徒たちにとってもニュースなどでもよくみるシュミレーション結果を計算した先生から、直にお話をいただくのは貴重な経験になったかと思います。

生徒の振り返りの一部も同時に掲載してあります。

|

|

|

|

|

|

2023/12/21 科学技術振興奨励賞をいただきました!

公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団〔令和5年度〕 第26回 げんでん科学技術振興事業の調査・研究成果に本校の1年次生科学技術科 ”納谷 葵 さん”・ ”青山 るな さん”が「微小重力装置の製作と植物の反応実験」というテーマで投稿し、奨励賞をいただきました。

茨城県庁で授賞式が行われました。

|

|

|

|

2024/1/9 新年始業!第75回生徒研究発表会【優秀賞】受賞!

令和6年が始まりました。本年も本校をよろしくお願いします。

新年最初の集会では生徒会任命式と表彰式が行われました。生徒会ではつくばサイエンス生四人が任命され、表彰式では、前回の記事で紹介した「げんでん奨励賞」とともに、令和5年12月27日、茨城県立産業技術短期大学(IT短大)で行われた第75回生徒研究発表会で「一般研究の部 優秀賞」も受賞した本校科学技術科の二人が表彰されました。なおこの二人は茨城県代表として2月5日、第20回北関東三県生徒研究発表会にも出場する予定です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2024/1/16 Science News Letter No.4発刊!

本校の家中科学技術科長が編集した科学技術科の広報誌です。ぜひご一読ください!

下の画像をクリックするか、TOPページにある同じ画像をクリックしてください。

pdfファイルが開きます。

※バックナンバーは学校生活→Science NewsLetterから確認できます。

2024/02/09 入学志願者数等(志願先変更前)が公開されました。

令和6年度茨城県立つくばサイエンス高等学校入学志願者数等(志願先変更前)

⇒ こちらから

2024/02/16 入学志願者数等(志願先変更後)が公開されました。

令和6年度茨城県立つくばサイエンス高等学校入学志願者数等(志願先変更後)

⇒ こちらから

2024/03/14 入学志願者数等(第2次募集)が公開されました。

令和6年度茨城県立つくばサイエンス高等学校入学志願者数等(第2次募集)

⇒ こちらから

2024/03/13 茨城県産業技術イノベーションセンターの方に出前授業をしていただきました!

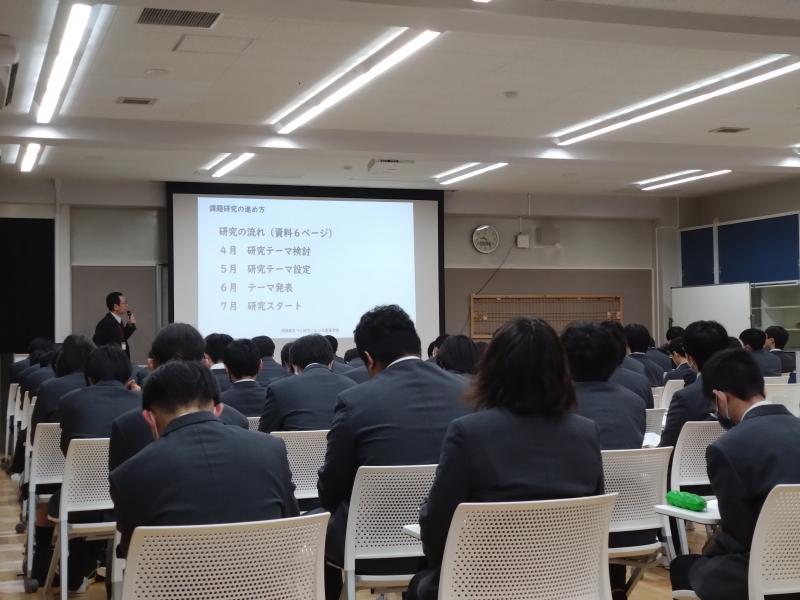

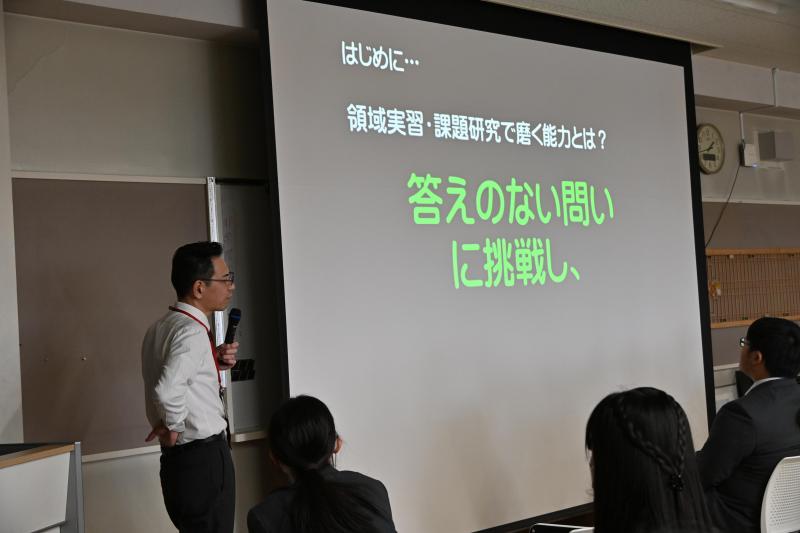

この日、来年度から始動する本校のカリキュラムの中で一番のビックプロジェクト「課題研究」について科学技術科長より講演がありました。

そのあと茨城県産業技術イノベーションセンターの研究員の方から研究についてご講演をしていただきました。

「基礎研究・応用研究・開発研究」それぞれの違いや、アイディアの出し方、自分の中の知識を体系化し可視化する方法(マインドマップ)などを漬物の研究という具体例をまじえて教えてくれました。また、醸造の仕事の一部をIT化する研究など、複数分野にまたがる例を示してもらい、これから課題研究のテーマを設定する生徒たちの参考になったのではないかと思います。

ちなみにイノベーションセンターで共同開発した甘酒をかけたクイズ大会は熾烈を極め、問題を講師の先生が読み上げる前に、画像から判断して手を挙げる生徒もいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

2024/03/08 東京大学大学院農学生命科学研究科の先生に出前授業をしていただきました!

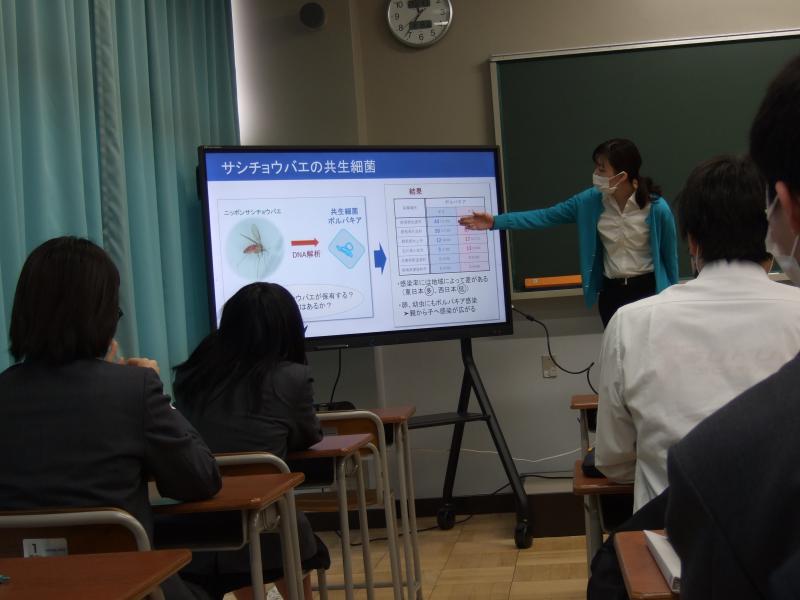

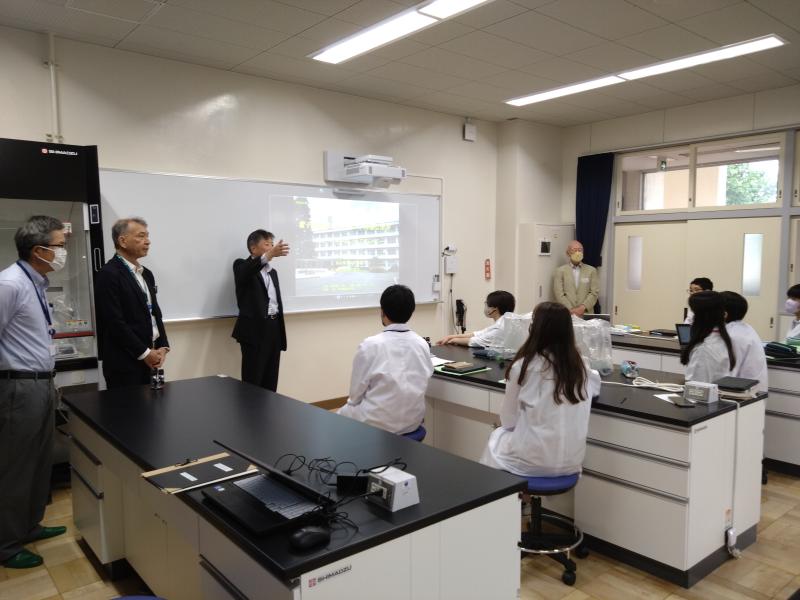

来年度化学生物領域を選択する生徒たちに向けて、「東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 応用免疫学教室 准教授 三條場千寿 先生」と来年度より「同大学大学院博士課程に在籍する皆川夏奈子 さん」に出前授業をしていただきました。

三條場先生から、NTD(Neglected Tropical Diseases)顧みられない熱帯病の話や、ワンヘルス(One Health)というヒト、動物、環境の健康を実現する取り組みなどについてわかりやすく御講義いただき、

皆川さんからは生物同士の関わりについてや、卒論研究の「昆虫(感染症を媒介するサシチョウバエ)体内の共生細菌を利用した感染症コントロール」の実験結果についてなどを教えていただきました。

研究が社会の中でどのような意味をもつのか、公衆衛生にどのように関わるのかをわかりやすく教えていただきました。

個別に質問をしに行く生徒もいて、講義を聞いた生徒達には来年度から始まる”課題研究”にむけて、たくさんのヒントを頂く機会になったのではないでしょうか。

|

|

|

|

化学生物領域の取り組みは ⇒ こちらからも!

2024/4/17 第2期生が入学してオリエンテーション・授業が始まりました!

第2期生が入学してきました。雰囲気は第1期生とちょっと違うかも・・・?

もしかしたら、サイエンスの先輩がいるからかもしれませんね。

決意を新たに様々なことにチャレンジしてもらい、試行錯誤して頑張ってほしいですね!

|

|

|

|

|

|

2024/04/19 対面式・部活動紹介

令和6年度 対面式・部活動紹介が行われました。

2024/04/16 スマホ・ネット安全教室

4月16日の6時間目のホームルームの時間を利用して、スマホ・ネット安全教室を実施しました。各クラスから電子黒板を利用して、NTTドコモの講師の講演をオンライン方式で聴講しました。ワークシートやペアワークも織り交ぜていただきながら、「上手な情報活用とリスク」、「メディアリテラシーについて」、「SNSの発信」の3つのポイントでお話をしていただきました。生徒たちは、身近な話題でもあるので、一人一人熱心に話を聞いて活動にも参加していました。

|

|

|

|

|

|

2024/05/22 第1回科学国際セミナー(情報領域)

「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、各領域で活躍されている先生方を本校に招いて行うセミナーで、領域選択の一助となるようなお話をいただいています。

第1回目は、東京情報大学 総合情報学部 マッキン・ケネスジェームス教授をお招きして、情報領域に関する講演をしていただきました。

これからの将来、情報分野の成長は非常に大きな可能性を秘めていること、そして、その情報分野を学んだ理系人材が社会にとても必要とされる存在になることなど、興味深い講演をいただき、生徒たちも熱心に耳を傾けました。

|

|

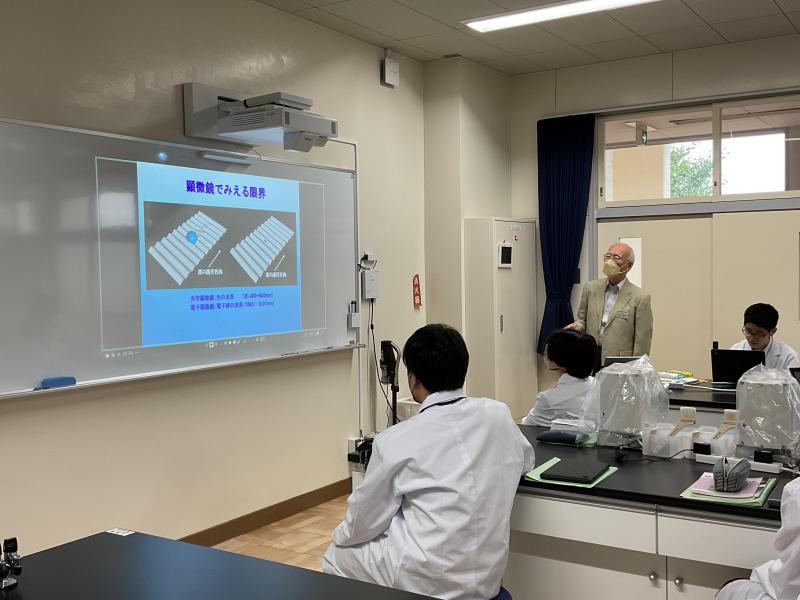

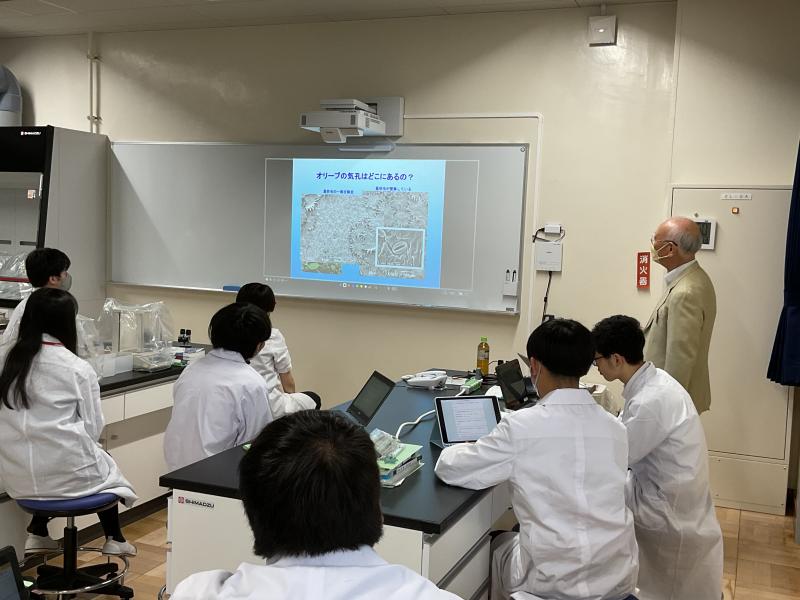

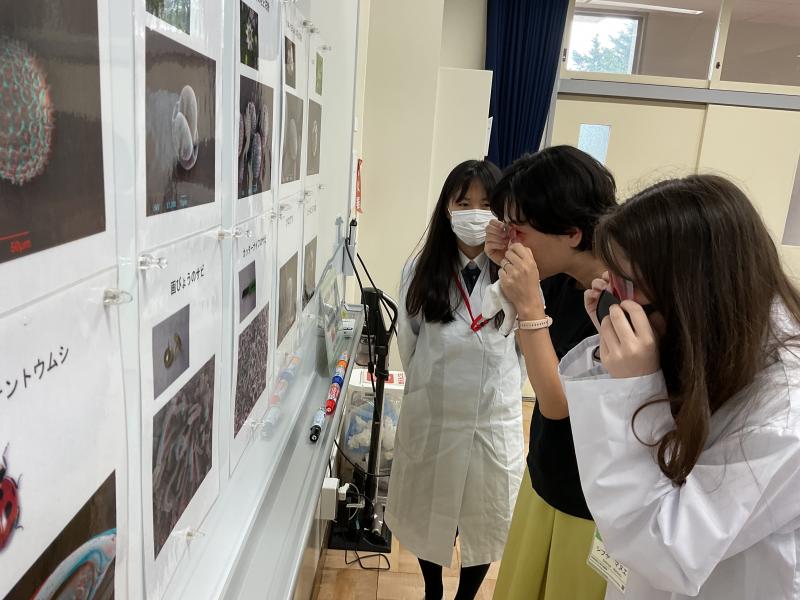

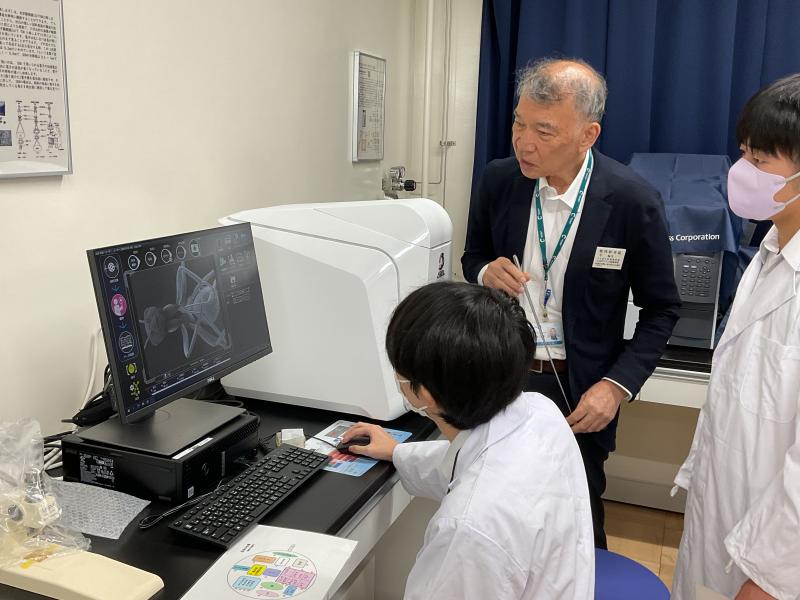

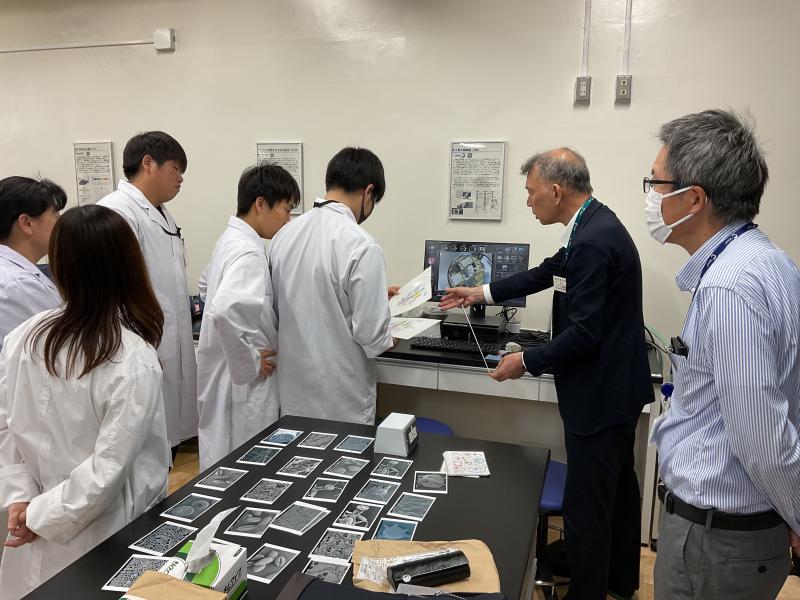

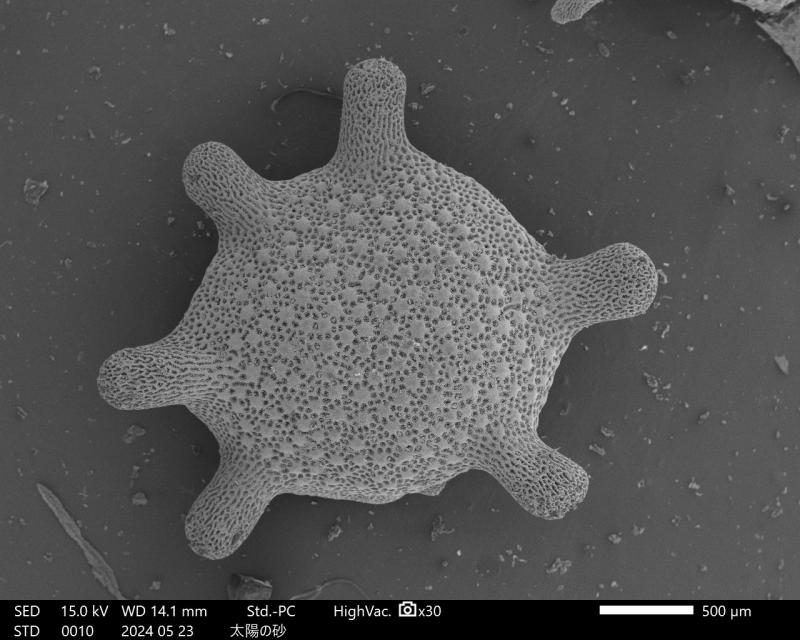

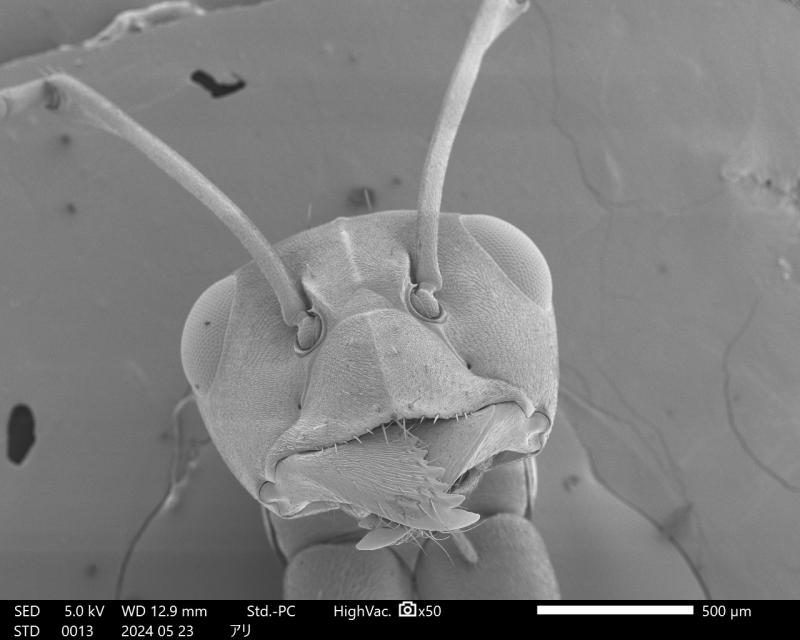

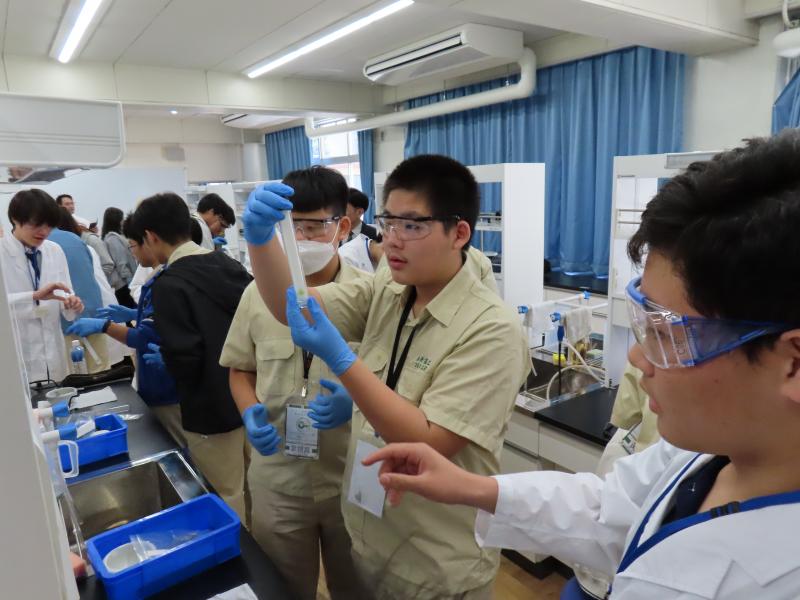

2024/05/23 【化学生物領域】走査電子顕微鏡 (SEM:Scanning Electr...

2年次で化学生物領域を選択した生徒たちが電子顕微鏡等の製造販売を行っている「日本電子株式会社」の体験講座を本校に設置されているSEMを用いて受講しました。体験講座は①座学と②実際にSEMを操作したり体験する2部構成になっており、生徒たちも楽しそうに受講していました。①の座学の一部分では大学の医学部の講義でも使われている内容で、卵と精子の減数分裂や受精の詳細画像や、胚の発生過程や顔の形成などの精細な画像は素晴らしかったです。用語や模式図自体は高校「生物」の教科書にもある通りですが、実際の画像は違いますね!

|

|

|

|

|

|

|

|

2024/06/05 台湾の高校生との交流会

6月5日(水)、台湾から台北市立木柵高級工業職業学校の生徒たち16名をお迎えし、交流会を行いました。

施設見学や実習体験をしてもらったあと、本校生徒との交流会を実施しました。

2年次の英語の授業では、「いつか訪れたい国」について話をしたり、「自分の好きな食べ物」などについて、事前に準備した普段の食事風景の写真などを見せながら説明し合いました。最後には、メッセージカードや連絡先を交換したりするなど、打ち解けた様子でした。

続いて、1年次生との交流会では、おりがみに一緒に取り組みました。本校の生徒が「ツル」や「ピカチュウ」の折り方を説明するのを聞きながら、台湾の生徒も実際に体験しました。苦戦する生徒もいましたが、完成した作品を嬉しそうに眺めていました。言葉がうまく通じなくても、両校の生徒ともに積極的に話をしたり、楽しい時間を過ごすことができました。

最後は名残惜しそうに別れの挨拶をする様子もあり、短い時間でしたがとても充実した交流ができたことが伝わってきました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2024/06/14 令和6年度 スポーツフェスティバル

6月14日(金)、スポーツフェスティバルが開催されました。

今年度は卓球、ドッジボール、バドミントン、バレーボール、ボッチャの5種目で、つくば工科生、つくばサイエンス生それぞれが、ベストを尽くして全力で戦いました。

|

|

|

|

|

2024/06/18 科学国際セミナー(ロボット領域)

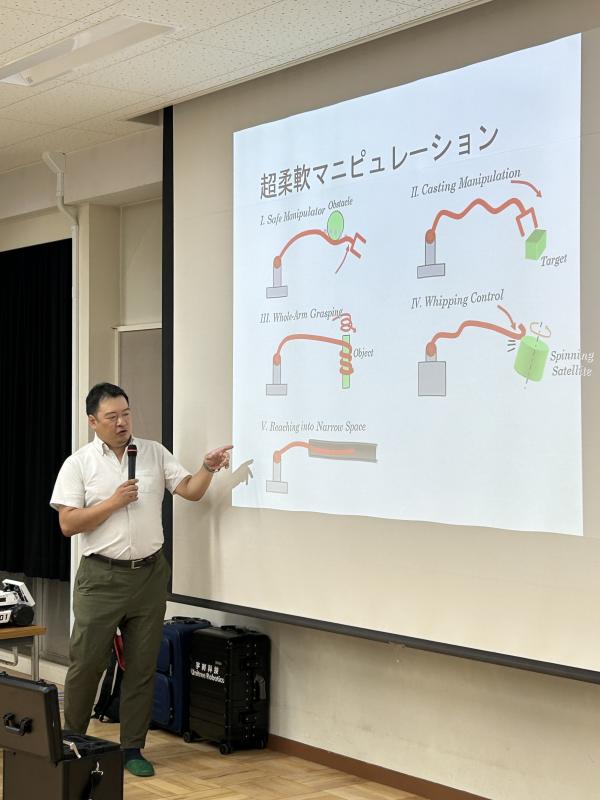

「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、各領域で活躍されている先生方を本校に招いて行うセミナーで、領域選択の一助となるようなお話をいただいています。

第2回目は、麗澤大学工学部 鈴木高宏教授をお招きして、ロボット領域に関する講演をしていただきました。

リアルとデジタルをつなぐロボットとはどのようなものなのか、また鈴木教授のこれまで研究してきたロボットについて講話をいただきました。生徒たちは、実際にロボットの動く様子を拝見させていただきました。講演が終わった後も、興味のある生徒が積極的に質問するなどしていました。

|

|

|

|

2024/07/04 野球部壮行会・応援練習

7月4日(木)、第106回全国高等学校野球選手権茨城大会へ出場する本校野球部員に向け、工科、サイエンスの全校生徒による壮行会、並びに応援練習が行われました。

大会を目前に控えた野球部員たちの表情からは、緊張とやる気が感じられました。また、本番さながらの熱の入った応援練習が行われました。

|

|

|

|

2024/07/07 第106回全国高等学校野球選手権茨城大会

7月7日(日)J:COMスタジアム土浦での対取手松陽高校戦。

気温が高く日差しも強い中での応援でしたが、応援委員を中心に全員が一丸となり声援を送りました。

試合は残念ながら負けてしまいましたが、選手たちは最後まで諦めずに全力を尽くしてくれました。

ご声援ありがとうございました!

|

|

|

|

|

|

2024/07/02 科学国際セミナー(建築領域)

「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、各領域で活躍されている先生方を本校に招いて行うセミナーで、領域選択の一助となるようなお話をいただいております。

第3回目は、日本工業大学 建築学部 吉村英孝准教授をお招きして、建築領域に関する講演をしていただきました。

代々木第一体育館、第二体育館などの実際の建築物について、構造や建築美についてご説明いただきました。また、「建築」の語源から、建築家という職業が社会の中でどのような立場であったか、そして建築を通して昔の人たちとの対話ができるといった話に、生徒たちは非常に熱心に耳を傾けました。

|

|

|

|

2024/07/09 科学国際セミナー(化学生物領域)

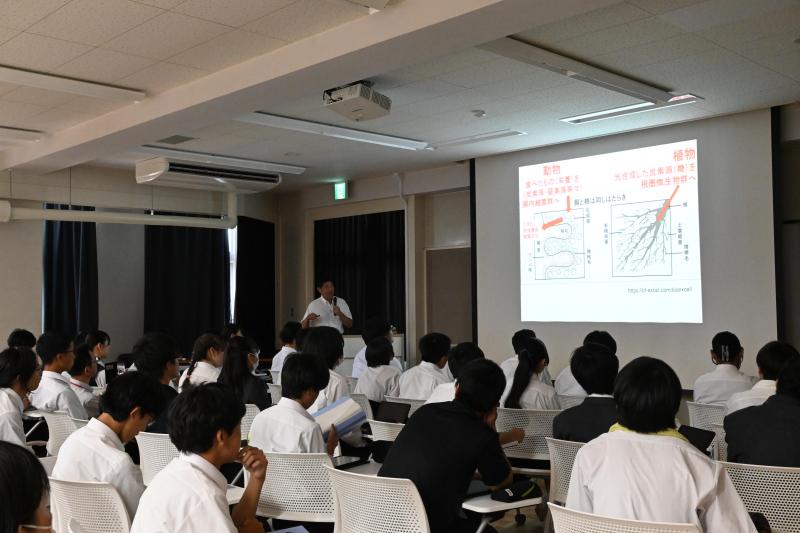

「科学国際セミナー」という授業は、本校4つの領域(ロボット・情報・建築・化学生物)を選択する前の1年次生に、各領域で活躍されている先生方を本校に招いて行うセミナーで、領域選択の一助となるようなお話をいただいております。

第4回目は、筑波大学 微生物サステイナビリティ研究センター 野村暢彦教授をお招きして、化学生物領域に関する講演をしていただきました。

現在解明されている微生物というのは氷山の一角で、ほとんどの部分が未知であるというお話から始まり、「微生物同士が会話」をし、それが微生物の集団行動につながり耐性が強くなるというお話まで、微生物について非常に興味深いお話をきかせていただきました。最後には、微生物も対話をしながら環境に順応しているのだから、私たち人間もコミュニケーションの基本であるあいさつを大切にと生徒たちにメッセージをいただきました。

|

|

|

|

2024/07/19 STPワークショップ参加者募集中!

STPワークショップは、本校で行われる中学生向けの探究活動体験型のワークショップ講座です。

つくばサイエンス生と一緒に探究活動をしてみよう!

本校4領域に関するワークショップ講座を以下から選んで参加することができます。

ワークショップ講座申し込みについて

申込期間 :6月17日(月)〜8月12日(月)

講座決定通知 :8月19日(月)〜8月20日(火)

申し込みはこちらから!

自宅でできるオンライン講座もあるよ!

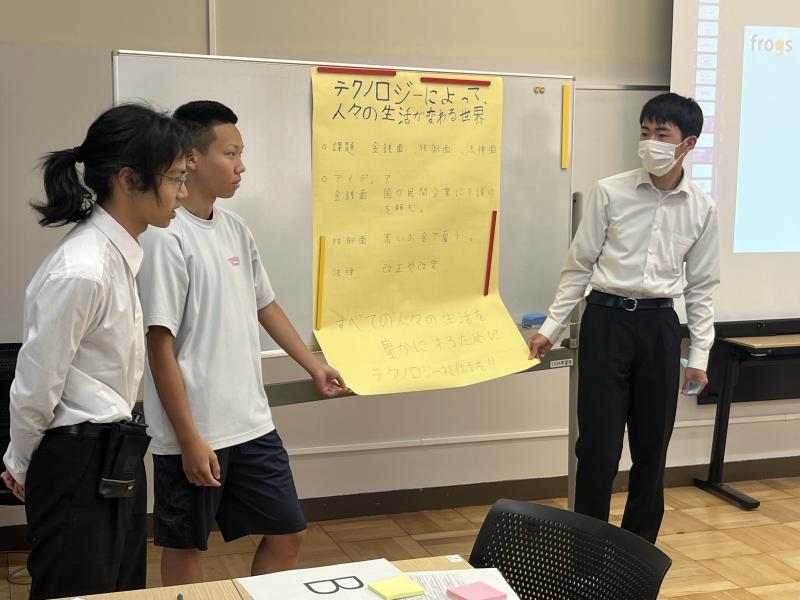

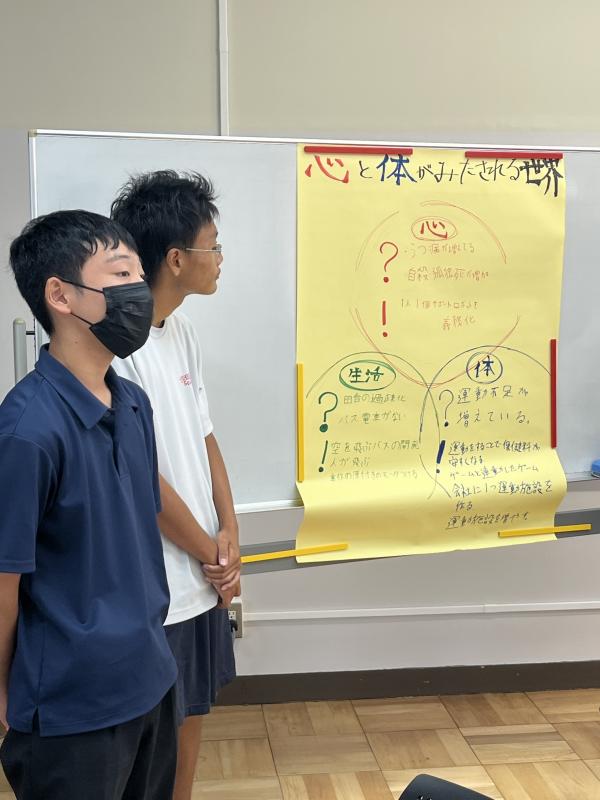

2024/08/07 アントレプレナーシップ講習~起業家精神が目覚める未来創造ワークショップ~

令和6年度 アントレプレナーシップ講習~起業家精神が目覚める未来創造ワークショップ~

8月7日(水)、つくばサイエンス生・つくば工科生の希望者を対象に「アントレプレナーシップ講習~起業家精神が目覚める未来創造ワークショップ~」を開催しました。

この講習会では、現在成長著しい業界の事例を元に、なぜ今このような世界になっているかを学び、世の中の課題について考えを深め、「わくわくする世界」をテーマにグループ協議とプレゼンテーションを行いました。

|

|

|

|

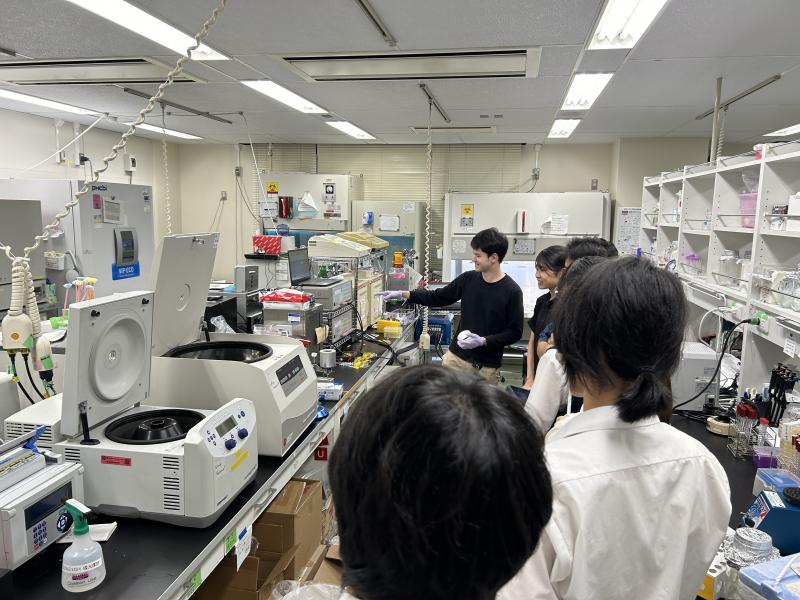

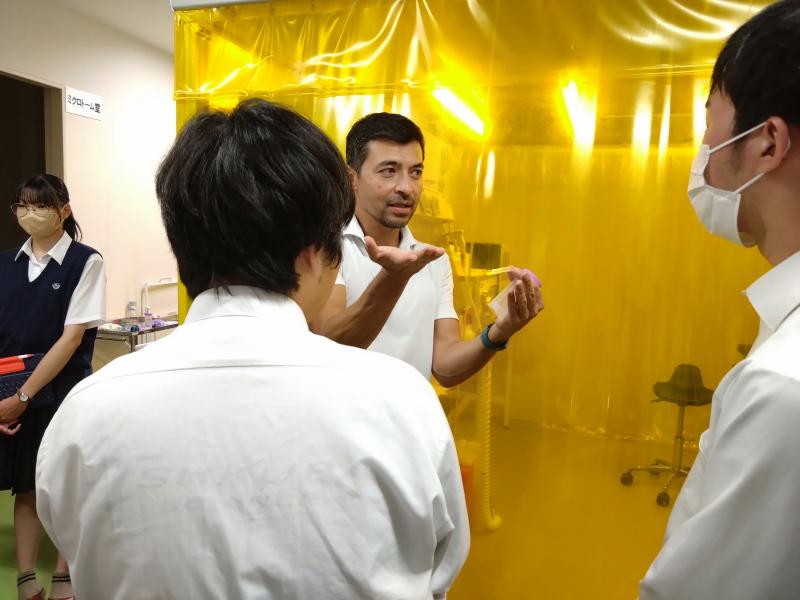

2024/8/19 筑波大学野村研究現場体験!

8/19に筑波大学 生命環境系 野村暢彦研究室微生物サステイナビリティ研究センタ-(Microbiology Research Center for Sustainability: MiCS )にて本校生徒が研究現場体験を行いました。オープンキャンパスよりディープなお話や、所属している院生の方々の取り組み紹介、どのような進路を歩んできているのか、研究室の実際も体験してきました。

年齢が近い学生の方にどのような進路を歩んできたのか、そして今何に取り組んでいるのか等、生徒にとって自分事として考えられる部分や、大学の研究室の実際を知れたことは、良い経験でした。また野村先生からのメッセージとして「成長の限界を決めないでほしい」ということを様々な例を基に話されていて、参加した人の心に残りました。

|

|

|

|

|

|

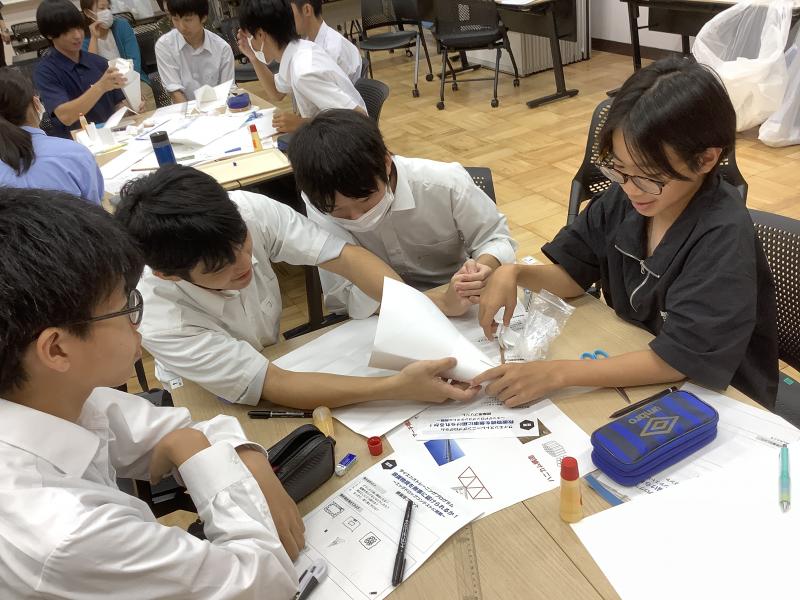

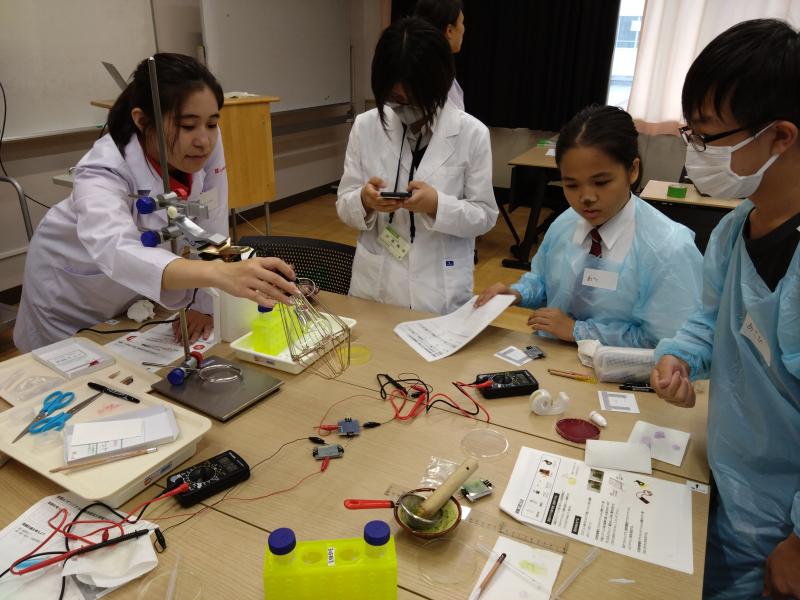

2024/08/22・23 STPワークショップ実施!

様々な地域の中学生と本校生徒が探究活動を協働して体験するSTPワークショップが行われました!4領域(ロボット・情報・建築・化学生物)の特徴を活かした様々な探究活動が、生徒たちに良い刺激をもたらしました!

|

|

|

|

|

|

|

|

2024/09/10 JICA国際交流出前授業

9月10日(火)、1年次生に向けてJICA国際交流出前授業を実施しました。今回は、青年海外協力隊としてスーダンでの活動経験を持つ桑野利一さんを講師にお迎えしました。

桑野さんは、スーダンの民族衣装を身にまとい「行動と挑戦」をテーマに講演してくださり、ご自身の国際協力の経験から学んだことや、直面した困難、さらに帰国後に取組んでいる挑戦について、非常に興味深いお話をしてくださいました。

特に「失敗を恐れずに挑戦すること」の大切さを強調し、生徒たちにそのメッセージを熱心に伝えてくださいました。生徒たちも講演に真剣に耳を傾け、桑野さんの言葉に触発され、学校生活や進路に向けて挑戦する意欲を抱いたようでした。

|

|

|

|

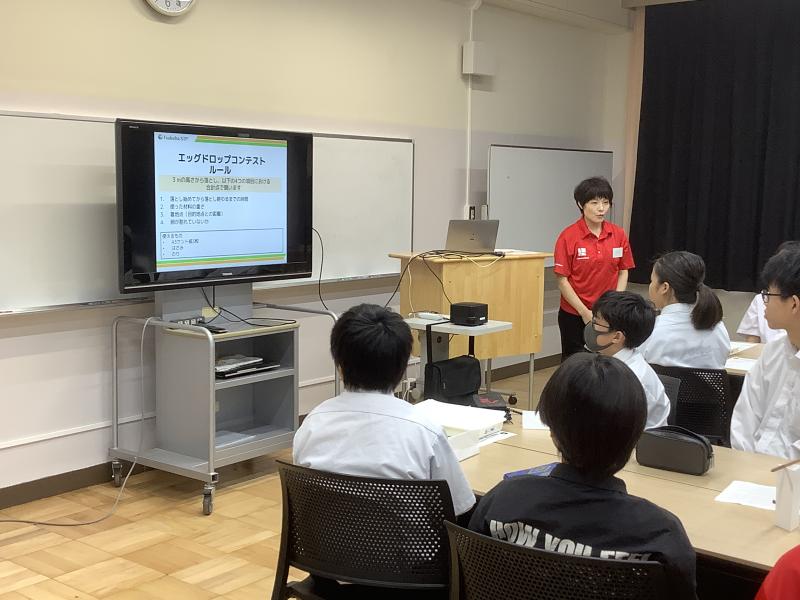

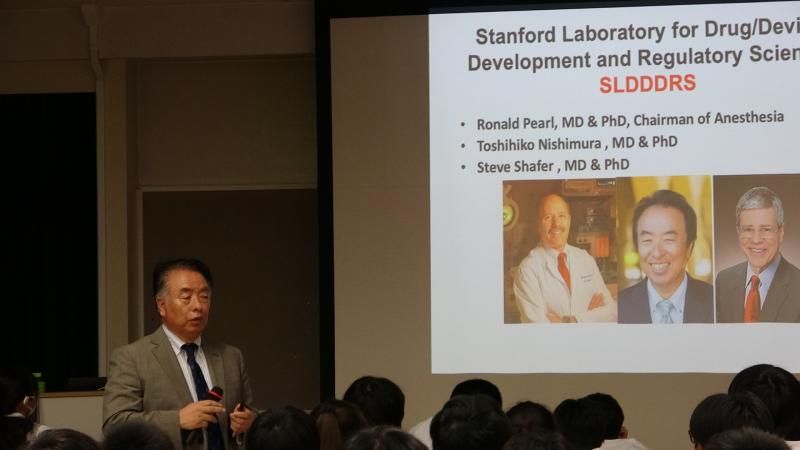

2024/09/17 科学国際セミナー スタンフォード大学 西村俊彦先生 講演!

スタンフォード大学医学部Pulmonary& Critical Care Medicine(PCCM)創薬医療機器開発センター所長 西村 俊彦 様にご講演いただきました。

先生の経歴から、現在の仕事までどのように試行錯誤をしてきたのかを説明してもらいました。また世界的な潮流から、そしてアメリカの学生を見て日本の学生に必要なもの、伸ばしてほしい能力は何かを教えていただきました。講演台に留まらず、生徒の中に入って、優しく、時に鋭く生徒に講演していただき、生徒が前に進むことに対して背中を押していただきました。

|

|

|

|

|

|

2024/10/08 世界と繋がる ~オンライン国際交流~

本校1年次、2年次の生徒が、With The Worldのオンライン国際交流プログラムに参加しました。今回は、インドとミャンマーの同世代の学生と話す機会をいただきました。生徒たちは事前に準備した質問をしたり、日本のことを紹介したりしながら、互いの文化の違いに興味を示していました。生徒たちからは、「違う国、違う文化と思っていたけれど、共通点があったりして身近に感じた」という声や、また「他の国のことを知ることができて楽しかったし、もっと英語を勉強して上手にコミュニケーションを取りたいと思った」といった感想がありました。世界が急速にグローバル化する中で、多様な文化や価値観に触れる機会は非常に貴重な経験となりました。

株式会社With The World (HP https://withtheworld.co/)

|

2024/10/18 「工科×サイ」が開催されました!

つくばサイエンス高校の文化祭である「工科×サイ」が開催されました。1日目は校内発表です。オープニングセレモニーの後にステージでは歌やダンス、演奏などの発表が行われました。2日目の一般公開に向けて各クラスとも準備に余念がありません。

|

|

|

|

|

|

2024/10/19 「工科×サイ」一般公開が開催されました!

2日目は一般公開の日です。晴天に恵まれましたが、10月とは思えない暑さの中での開催となりました。生徒たちは一丸となって準備に取り組み、その成果を存分に発揮することができました。どの企画も大盛況で、ご家族や地域の方々と生徒が触れ合う良い機会となり、生徒たちにとって大きな励みになったと思います。多くの方にご来校いただき、ありがとうございました。

|

|

|

|

|

|

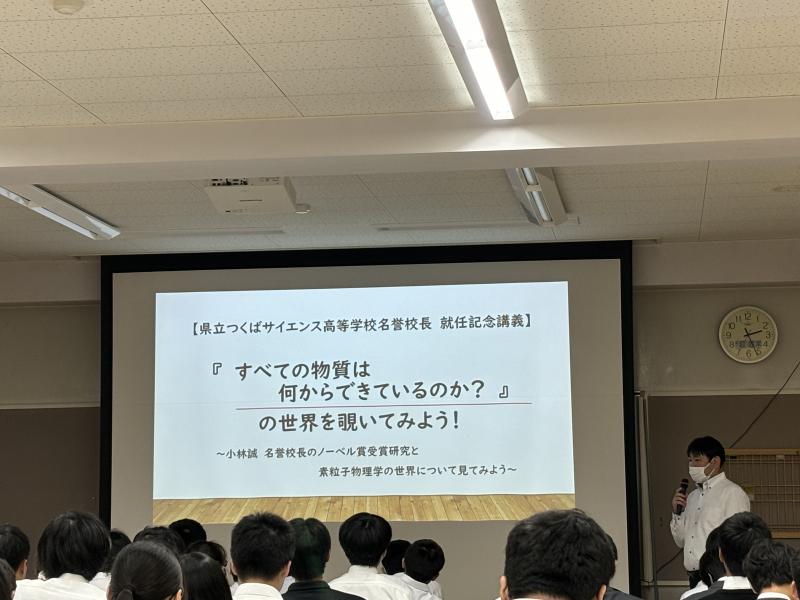

2024/10/10 小林誠名誉校長就任記念講座

10月10日(木)「物理基礎」の授業で本校1年次生を対象に、今年度本校の名誉校長に就任された小林誠先生の研究を紹介する特別講座を本校の物理担当教員が行いました。生徒たちは、小林先生の専門である素粒子物理学に至るまでの科学史をたどりながら、ノーベル物理学賞受賞につながった「CP対称性の破れの起源の発見」について学びました。非常に高度な数学や物理学の内容を要求される分野で、完全に理解することは困難ではありますが、最先端の物理学について興味をもつ良い機会になったかと思います。 11月27日(水)には小林先生がご来校され、講演していただきます。今回の講座で疑問に思ったことや小林先生の研究生活などについて、より深く学んでくれることと期待しています。

|

|

|

|

2024/10/22 東進ハイスクール講演

本校生を対象として、株式会社 ナガセ コンテンツ本部模試営業部 東進ハイスクール 古川 聡 様にご講演いただきました。日本の現状、大学の役割、受験のための準備、大学に関わるお金の話、目標設定の仕方など、多岐にわたるお話をしていただきました。生徒にとって、進学意識を高める会になりました。

|

|

|

|

2024/10/23 筑波大学生との交流会(建築領域)

2024/10/31 大学見学

10月31日(木)、本校1年次生が大学見学に行ってきました。午前中は東京海洋大学を見学し、海水魚・淡水魚の養殖実験を行っている研究室を訪問しました。そこで、ただ魚を育てるだけでなく、養殖に使用した水で植物を育てたり、水中に発生した藻を利用して魚の餌を開発するなど、さまざまな工夫が凝らされた研究内容を伺うことができました。午後には、東京理科大学を訪問し、広いキャンパス内を案内していただき、図書館や講義棟などを見学しました。大学概要についても説明していただき、生徒たちは熱心に耳を傾けました。さらに、現役の学生の方との座談会の機会をいただき、高校時代の経験や学生生活に関する質問を熱心にしていました。学生の方から直接お話を聞く中で、「高校生活をより意味のあるものにするために頑張りたいと思った」などの声が生徒たちから聞かれ、非常に貴重な体験となりました。

|

|

|

|

2024/11/21 令和6年能登半島大雨災害の被災地へ義援金を送りました。

令和6年能登半島大雨災害の被災地へ義援金を送りました。

能登半島大雨災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

本校の工科✕サイ(文化祭)期間中に生徒会役員が中心となり義援金を募り47,090円の義援金が集まりました。

この義援金について、11/21(木)日本赤十字社を通じて被災地へ送らせていただきました。

皆様の御協力に心から感謝申し上げます。

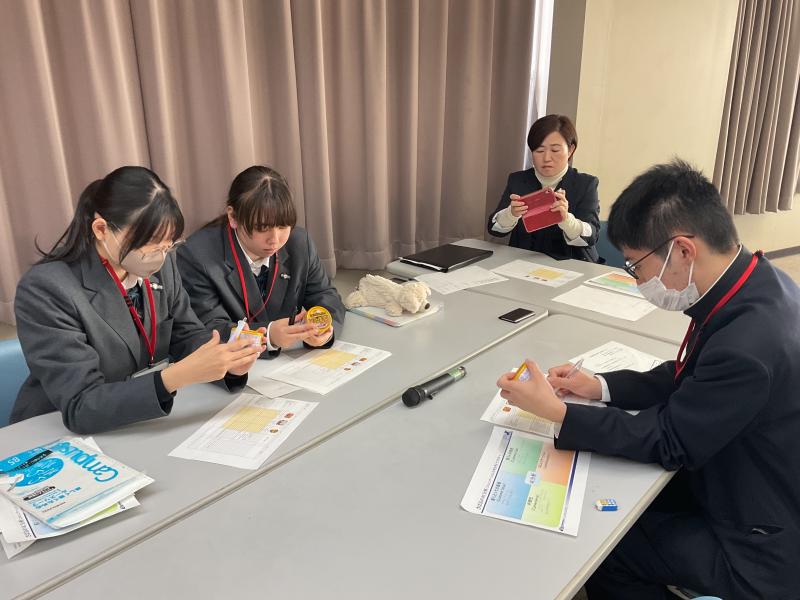

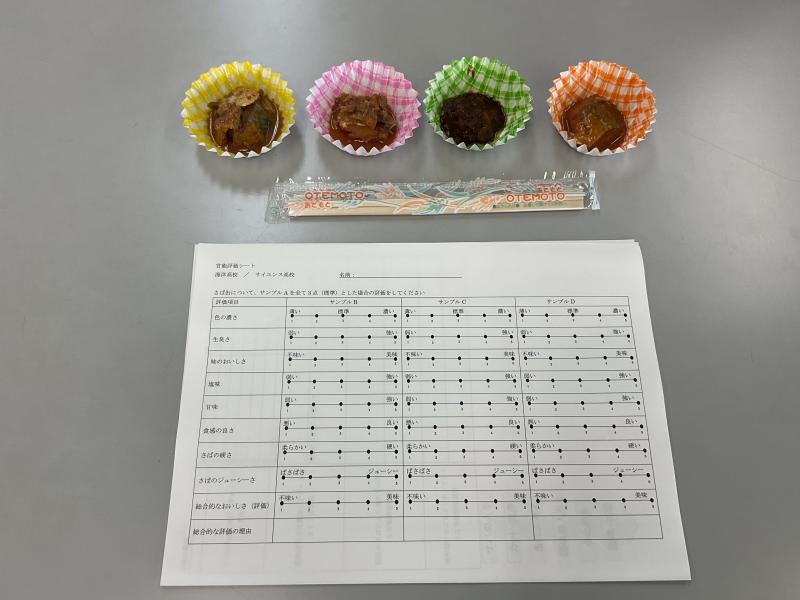

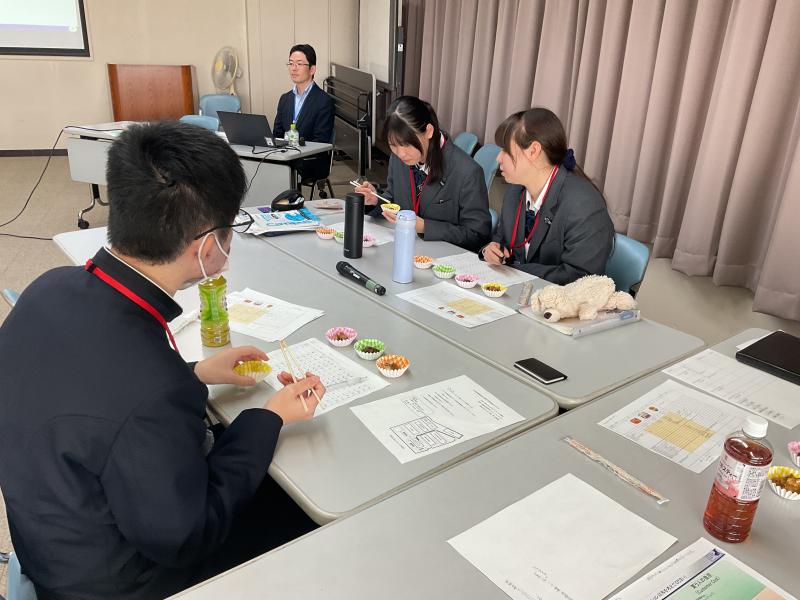

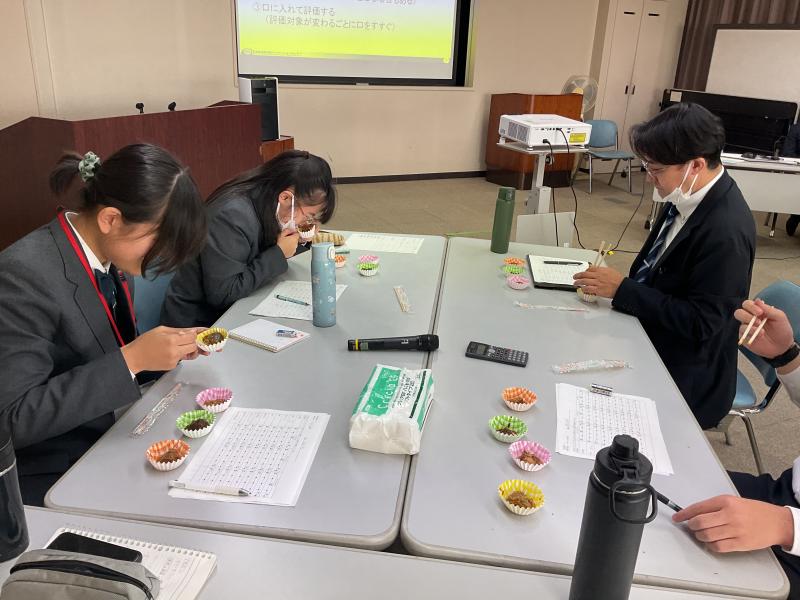

2024/12/05 茨城県産業技術イノベーションセンター×茨城県立海洋高等学校×つくばサイエ...

茨城県立海洋高等学校と本校は毎年7月に海洋合同研修を実施しています。その連携の中で、海洋高校の高校生が漁獲・加工を行っている“鯖の味噌煮”の分析を本校

科学技術科で実施できないかという相談があり、茨城県産業技術イノベーションセンターに協力をいただき、「官能検査分析会」が行われました。

イノベーションセンターの研究員の方のご指導の下、海洋高校生と本校生が、4C分析、官能検査、今後の商品戦略を、グループワークを通して実践してきました。

両校の生徒共に、実りある分析会となりました。

|

|

|

|

|

|

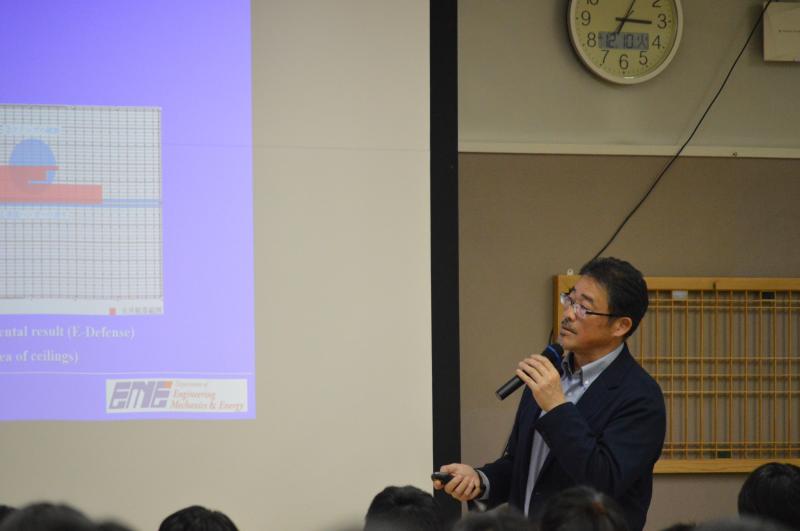

2024/12/10 サイエンスアドバイザー 磯部大吾郎先生 講演会

12月10日(火)、1年次生を対象に、本校サイエンスアドバイザーの筑波大学 情報システム系教授 磯部大吾郎先生にご講演をいただきました。磯部先生のご専門であるプログラミング技術を使って建物の崩壊のメカニズムのシミュレーションについて、またロボットの制御に関する技術について、多くの実例を踏まえながらお話いただきました。本校で設定している4つの領域の中の、建築領域、情報領域、ロボット領域にまたがる分野の話であり、生徒たちも非常に興味深くお話を聞いていました。参加した生徒たちからは、「地震や爆発のような突発的な力に対して、どのように構造物が耐えるかについての解析が非常に印象的だった」「コンピューター上での再現は物理的な考えだけでなく映画などの映像にも利用することができ、VRなどでさらにリアルに見ることができることが興味深く、面白かった」という感想が聞かれました。

|

|

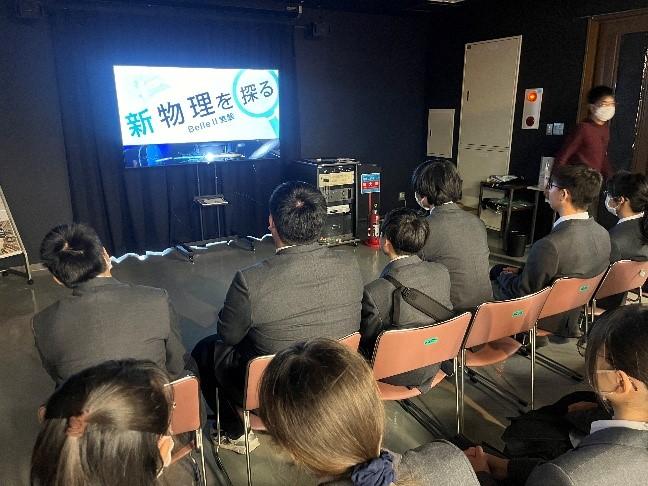

2024/11/27 小林誠 名誉校長講演会を実施

令和6年11月27日(水)14:00から約1時間、本校体育館にて全校生徒(サイエンス生・工科生)、保護者を対象に「反粒子と宇宙」という演題で、これまでのご自身及び高エネルギー加速器研究機構(KEK) での研究を、生徒たちにわかりやすくご講演いただきました。

生徒からの質問にも快くご回答いただき、全校生徒に向け「高校生の皆さんには、基礎をしっかり勉強してほしいと思っている。」というメッセージを送っていただきました。

【生徒からの主な質問】

Q1:生 徒「授業で自分の研究がうまくいかないことがあります。研究を続けてきた心持ちを教えてください。」

A1:小林先生「研究がうまく進むのはまれで、順調に進まないのが普通。乗り越えるハードルの高さが分からないのが研究の難しいところ。無理矢理やっても仕方ない部分もあるので、今は休む、違うことをやってみるということも必要。ただ単に努力という話ではない。」

Q2:生 徒「宇宙のどこかに反粒子でできた星がある可能性はありますか?」

A2:小林先生「今のところは観測できる範囲にはないという回答になる。」

|

|

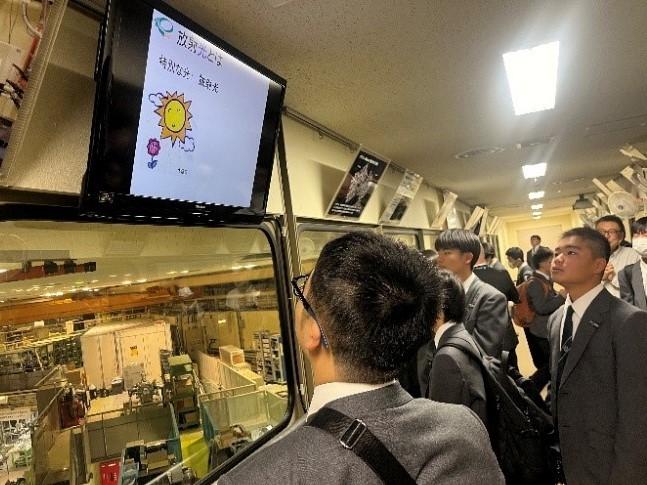

2024/12/02 高エネルギー加速器研究機構の施設見学

11月27日にご講演いただいた小林誠名誉校長先生の研究されている高エネルギー加速器研究機構(通称KEK)の研究施設を1年次生が見学させていただきました。KEKコミュニケーションプラザにて広報担当の方からKEKの概要を説明いただき、その後、放射光実験施設(フォトンファクトリー)と筑波実験棟(Bファクトリー)を見学しました。小林名誉校長先生よりご講演いただいた内容を実際の研究施設を見学しながら、パネルや映像を使ってご説明いただき実りある見学となりました。

|

|

|

|

|

|

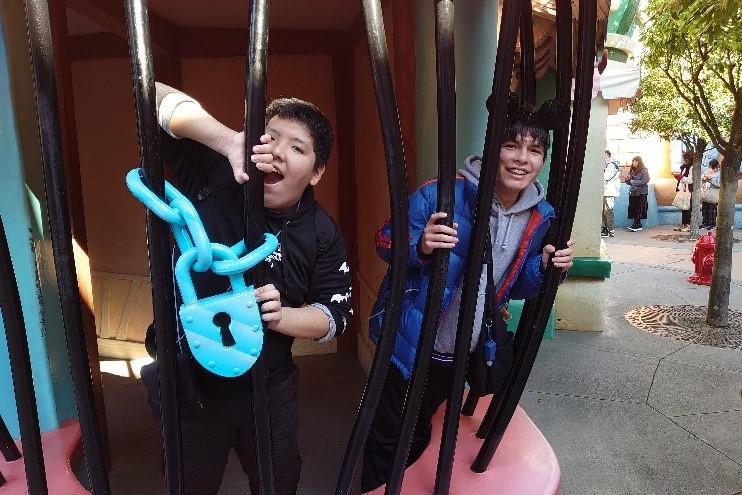

2024/12/03 校外学習(東京ディズニーランド)

1年次生が、東京ディズニーランドに校外学習に行ってきました。 天気にも恵まれて、晴天の中、日常の学習とは違った雰囲気の中で、友人と被り物やサングラスなど思い思いの格好をしながら、交友を深めることができました。 公共交通機関を利用しての現地集合でしたが、少し早めに家を出るなど工夫して集合し、参加者は全員、開園時間には夢の国へゲートをくぐっていきました。

|

|

|

|

|

|

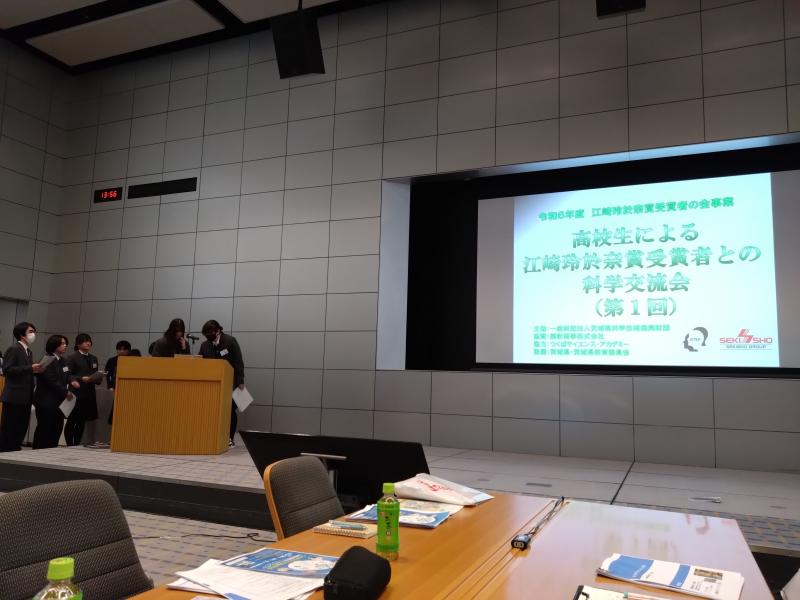

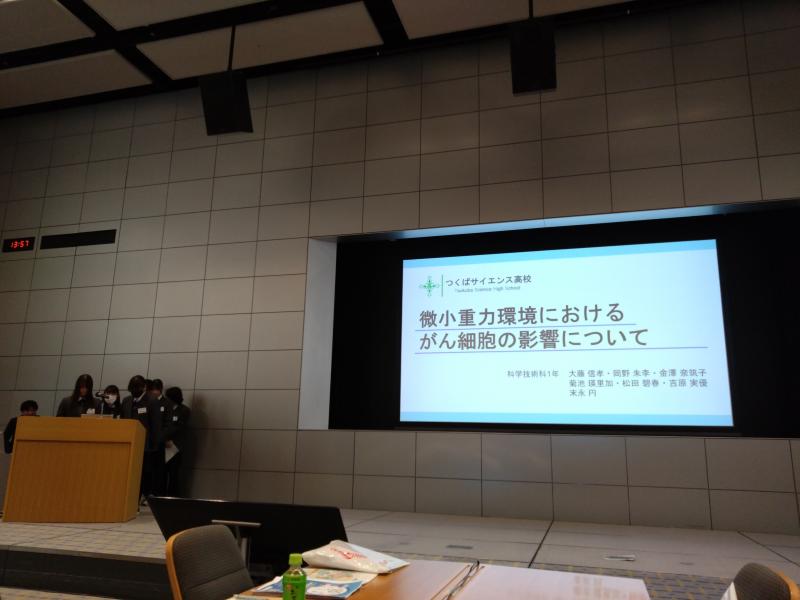

2024/12/11・16 げんでん科学技術振興「奨励賞」2年連続 受賞! & 令和6年度高...

「第27回げんでん科学技術振興表彰式」が茨城県庁で行われました。

テーマ名『微小重力環境は、がんの進行を抑制するのか?』

科学技術部1年次細胞研究チームのメンバーが『奨励賞』を受賞しました。

:大藤 信孝さん・岡野 朱李さん・金澤 奈筑子さん・菊池 瑛里加さん

・松田 碧春さん・吉原 実優さん・末永 円さん

また同チームは12/16に、つくば国際会議場で行われた

「令和6年度高校生による江崎玲於奈賞受賞者との科学交流会」に参加し、研究発表を行いました。また、同会に参加した茨城県立並木中等教育学校、茗溪学園中学校高等学校の生徒と共に科学交流を行いました。

|

|

|

|

|

|

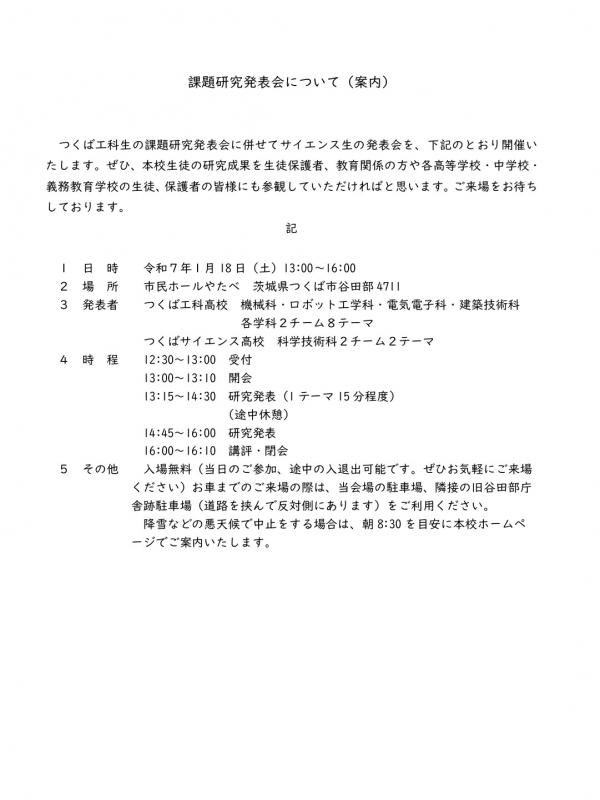

2024/12/23 課題研究発表会について(案内)

画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

2024/01/21 PCOSTサイエンスキャラバン 綿貫啓一先生 講演会

1月21日(火)、埼玉大学大学院理工学研究科機械科学部門教授 綿貫啓一先生をお迎えし、1年次生を対象にご専門である「ヒューマンインターフェイス」について、人の暮らしをより安全、安心、快適にするためにどのような研究をされているのかのお話いただきました。人工知能などの技術が、スポーツ、医学、技術伝承、自動運転支援など非常に幅広い分野で活用されている事例に触れ、生徒たちからは「技術の進歩の中心には、人間がいることを感じた」また「ロボットや人工知能のおかげで、人間のできることが増えていると感じた」といった感想が聞かれました。

|

|

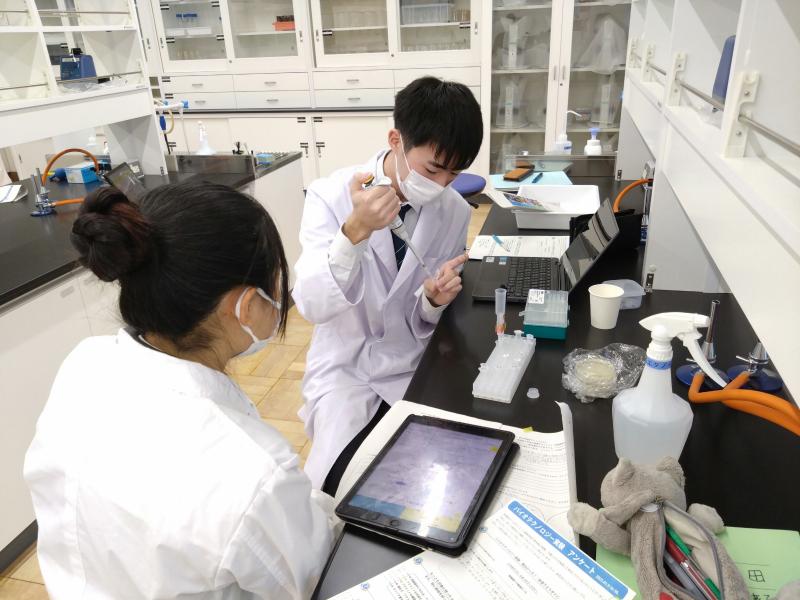

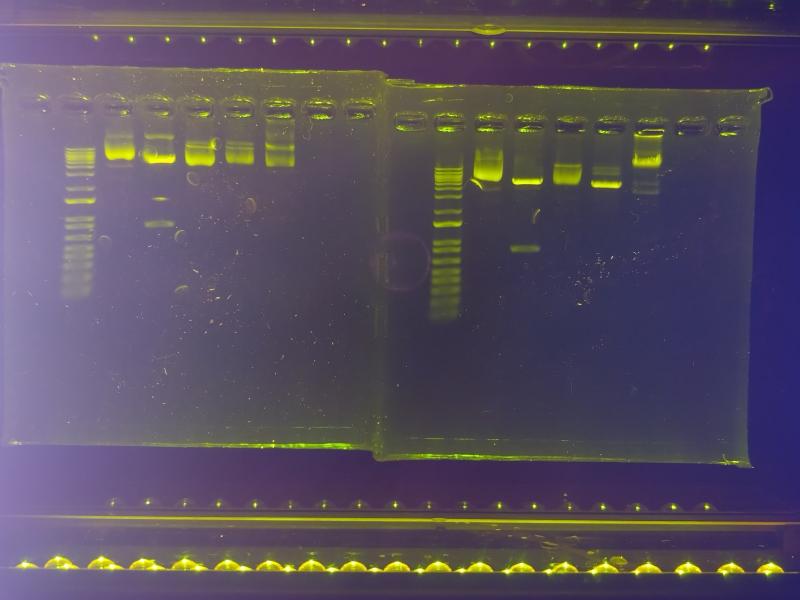

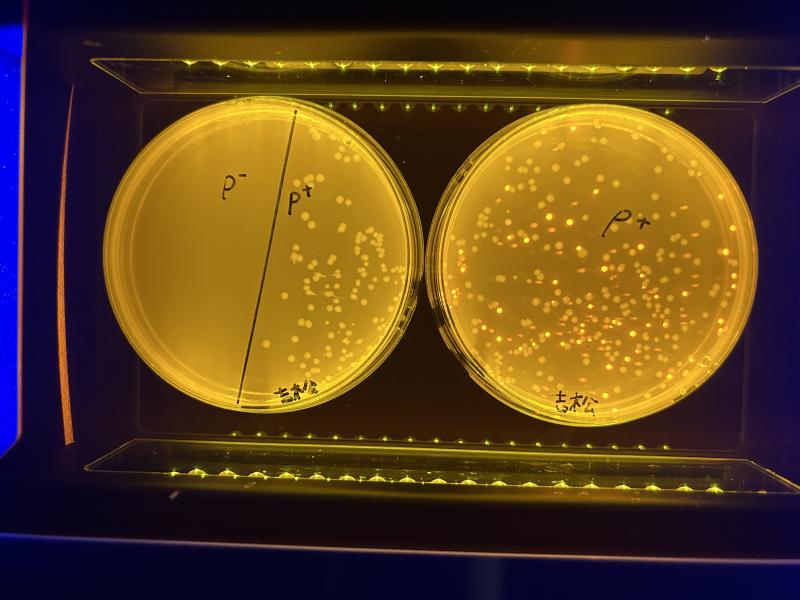

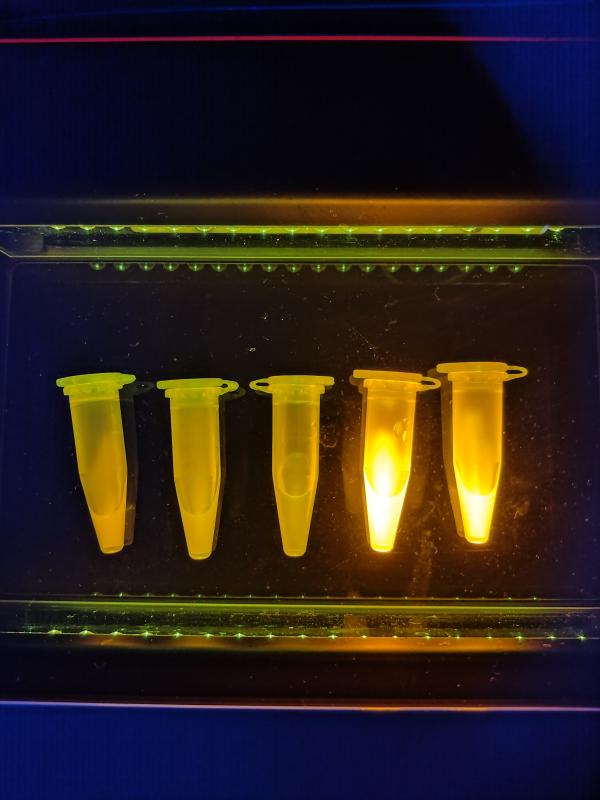

2025/01/9~30 科学技術科 2年次 化学生物領域 領域実習Ⅰ Amgen Biot...

Amgen Biotech Experienceプログラムは、高校における生命科学実験をサポートするプログラムです。日本においては東京大学・大学院農学生命科学研究科によって運営されており、本校化学生物領域の2年次の領域実習で実施されました。

実習内容は、赤色蛍光タンパク質(RFP;Red Fluorescent Protein)の遺伝子を大腸菌に組込み、赤色に光る大腸菌を作成する実習です。

1週目は制限酵素処理とライゲーションを行いプラスミドの作成をし、2週目はプラスミドDNAを電気泳動で確認、ヒートショックによる形質転換を実施。3週目はプレートの確認とオープンカラムによる蛍光タンパク質の精製を行いました。

高校の生物の教科書に載っていることを知識として理解するだけではなく、実際に操作して、意図しない現象も含めて考察することは、生徒にとって活きた知識を獲得できる良い機会となりました。

|

|

|

|

|

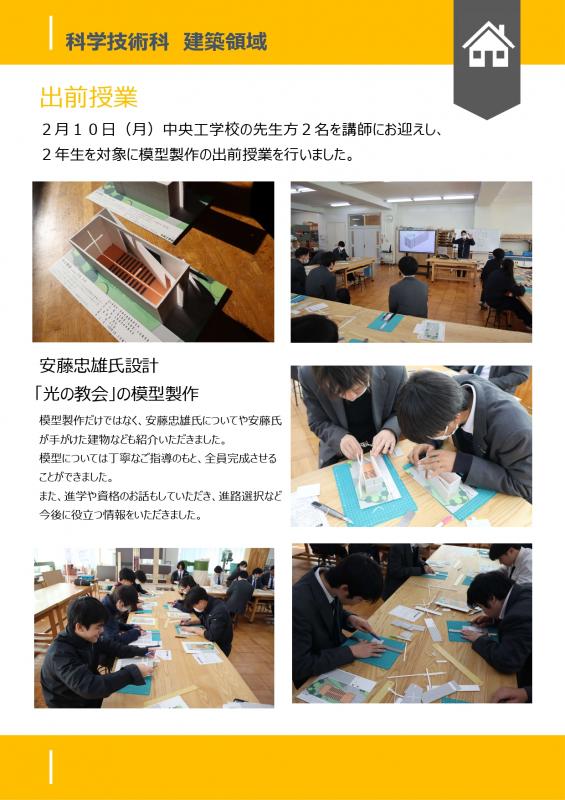

2025/02/10 建築領域で出前授業を行いました。

2月10日(月)中央工学校の先生方2名を講師にお迎えし、2年生を対象に模型製作の出前授業を⾏いました。

画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

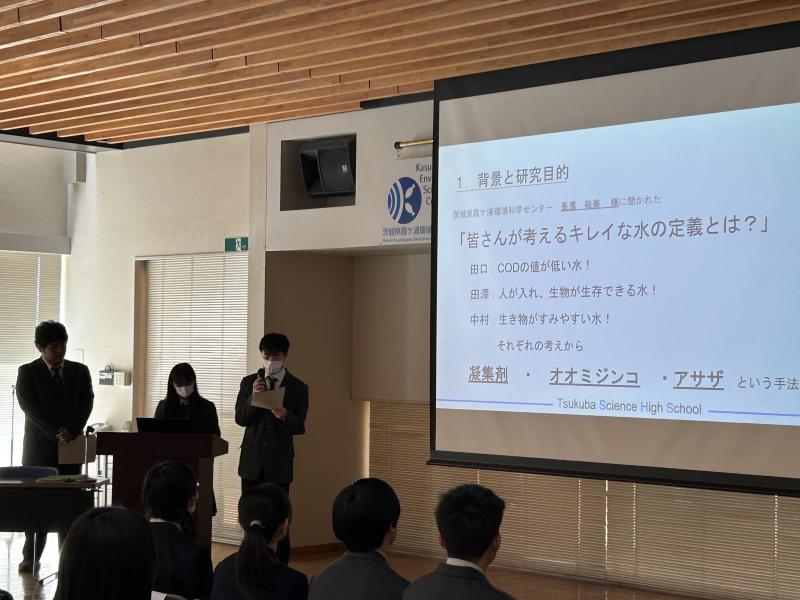

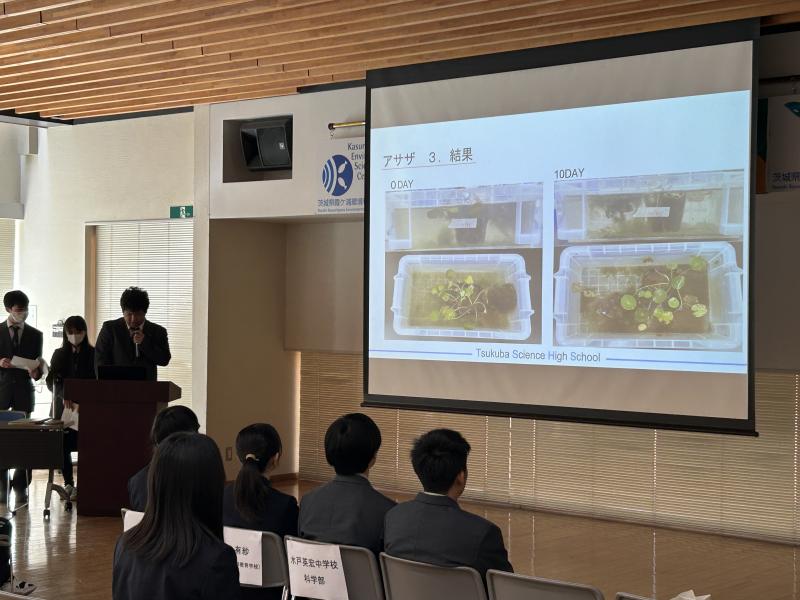

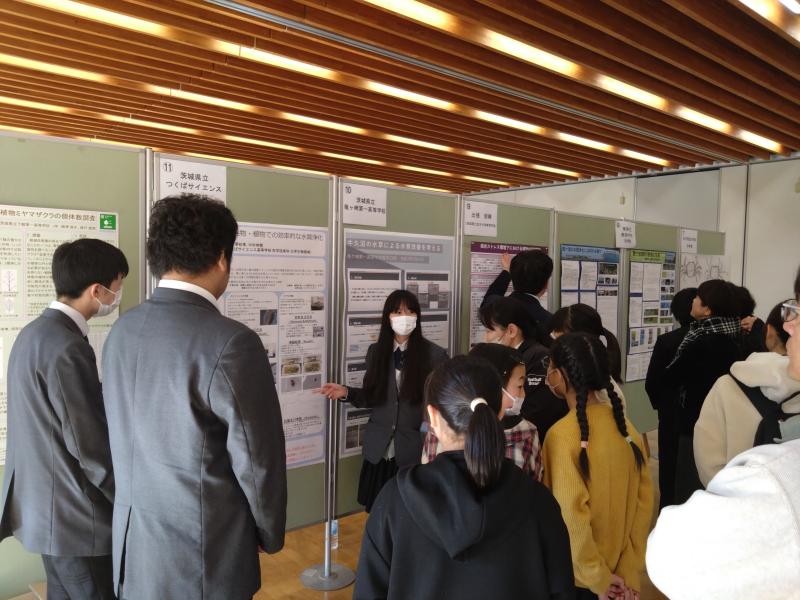

2025/02/16 令和6年度環境学習成果発表会

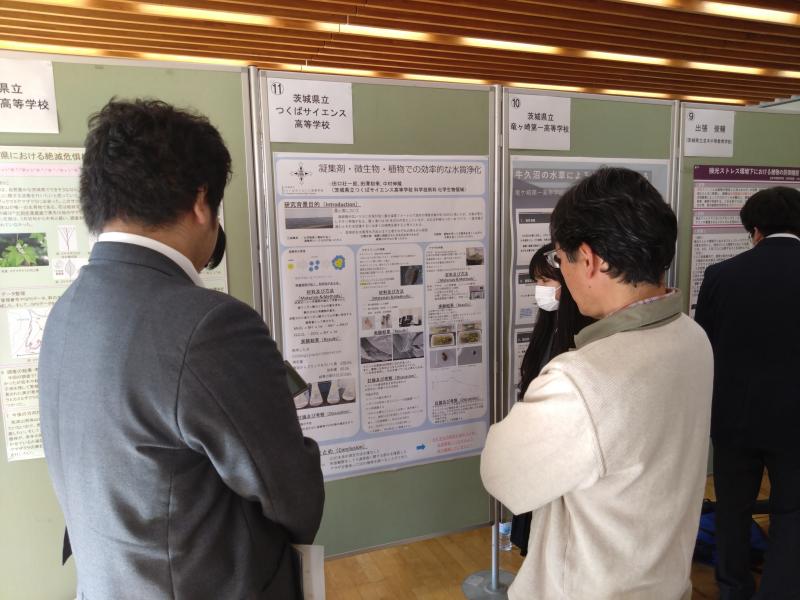

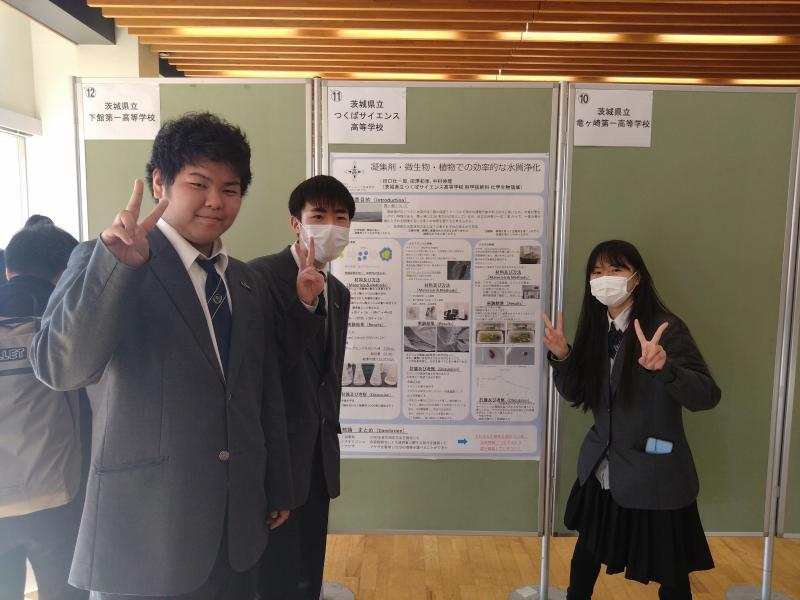

茨城県霞ケ浦環境科学センターで開催された令和6年度環境学習成果発表会にて本校の科学技術科 化学生物領域 2年次 田口 壮一郎さん・田澤 初季さん・中村 伸隆さんが『凝集剤・微生物・植物での効率的な水質浄化』という題で研究発表を行いました。

午前中は口頭発表、午後は同センター研究職員及び各校参加者とのポスターセッションを行ってきました。

|

|

|

|

|

|

2025/4/8 令和7年度 入学式を挙行いたしました。

本日、春の陽光のもと、厳粛な雰囲気の中、令和7年度入学式を挙行いたしました。

今年度は、普通科3クラス102名、科学技術科2クラス76名、合計178名の新入生が入学いたしました。

新たな仲間となられた新入生の皆さんの、希望に満ちた表情が印象的でした。

つくばサイエンス高校へのご入学、誠におめでとうございます。

これから始まる3年間、仲間と共に学び、豊かな経験を積み重ねてください。本校は、皆さんの成長を全力でサポートいたします。在校生の皆さんも、新しい仲間を温かく迎え、共に充実した日々を送りましょう。

保護者の皆様、お子様のご入学を心よりお祝い申し上げます。

今後とも本校の教育活動に対してご理解とご協力をお願いいたします。

2025/4/10スタディーサポートを実施しました。

昨日は2年生、そして本日は1年生が、それぞれ第1回目のスタディーサポートに取り組みました。

スタディーサポートは、生徒の皆さんの大学受験に向けた学力と学習状況を把握するためのテストです。国語・数学・英語の3教科における基礎学力を測ることはもちろん、日々の学習習慣や効果的な学習方法についても自己分析を行うことができます。

特に1年生にとっては、高校に入学して初めての本格的な学力診断テストとなりました。今回の経験を活かし、早期に自身の学習スタイルを確立し、着実に学力を向上させていってください。テスト前の事前説明では担任の先生からの説明をしっかりと聞いている様子が印象的でした。

2年生にとっては、将来の進路選択を見据えた本格的なスタートを切るための重要な機会です。今回の結果を分析し、弱点克服に力を入れるとともに、得意科目をさらに伸ばしていくことで、志望校合格に向けて大きく前進してくれることを願っています。

真剣な面持ちで問題に取り組む生徒の皆さんの姿からは、自身の現状をしっかりと把握し、今後の学習に繋げようとする意欲が感じられました。

今回のスタディーサポートの結果は、生徒の皆さんが自身の強みと課題を認識し、今後の学習計画を立てる上で貴重な指針となります。テスト結果をしっかりと分析し、効率的な学習方法を見つけて、日々の学習に活かしていくことを期待しています。

|

|

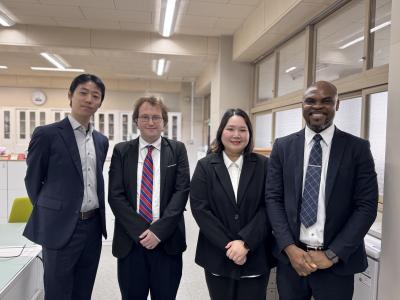

2025/4/14 新しいALTの先生をお迎えしました!

本校では、科学教育や理数教育に加え、グローバル社会で活躍するための国際理解教育を重視しています。

その一環として、本日、新たなALT(外国語指導助手)の先生方3名をお迎えしました。

昨年度よりご活躍いただいているBilly先生とともに、William先生、Celina先生、Michael先生の計4名の先生方が本校の英語教育をサポートしてくださることになりました。ALTの先生が4名も在籍しているのは、県内の公立高校でも貴重な環境です。

今回着任された先生方の出身国は、ビリー先生とウィリアム先生がアメリカ、セリーナ先生がフィリピン、そしてマイケル先生がガーナと実に多様です。それぞれの国の文化や言語に触れることは、生徒たちにとって貴重な経験となるでしょう。

ALTの先生方は、授業内での外国語の指導はもちろんのこと、その素敵な笑顔と優しい人柄で、生徒たちの積極的なコミュニケーションを促してくれると期待しています。

休み時間や課外活動など、授業以外の場面でも積極的に交流し、生きた英語を学び、異文化理解を深める絶好の機会としてほしいと願っています。

グローバルな視点を育み、多様な価値観を養う第一歩となることを期待しています。

ビリー先生、ウィリアム先生、セリーナ先生、マイケル先生、これからよろしくお願いします!

======

At our school, alongside science and math, we prioritize international understanding education for global success. Today, we welcomed three new ALTs: Mr. William (USA), Ms. Celina (Philippines), and Mr. Michael (Ghana), joining our current ALT, Mr. Billy (USA).

This diverse group of ALTs will enhance English learning and cultural exchange. We encourage active communication inside and outside class for practical English and intercultural understanding.

We believe this interaction will foster a global perspective and respect for diverse values.

Welcome, Mr. Billy, Mr. William, Ms. Celina, and Mr. Michael!

2025/04/11 令和7年度 対面式・部活動紹介

4月11日(金)に対面式・部活動紹介が行われました。

2025/04/12 科学技術部の生徒が科学技術週間のプレイベントに参加しました!

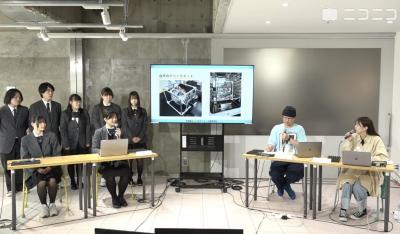

4月12日、科学技術部の生徒が、科学技術週間のプレイベント「SCIENCE & TECHNOLOGY PRE EVENT 2025 ー未来アツマル」に参加しました。

研究者の方々が研究の魅力について伝える「組織を超えて未来へつなぐ、研究機構トークリレー2025」というコーナーに出演し、「微小重力環境におけるがん細胞の影響について」というテーマで研究成果を発表しました。

この様子は、ドワンゴ社が運営するニコニコサイエンスにおいてライブ配信されました。現在はYouTubeでアーカイブを視聴することができます。

つくばの研究機関が大集合!〜組織を超えて未来へつなぐ、研究機構トークリレー2025〜

https://www.youtube.com/live/k3Ae_FGgCaU?feature=shared&t=10370

2:52:50~ つくばサイエンス高校

がん細胞研究チームのメンバーは、今年度それぞれの選択領域で新たな研究に取り組みます。

生徒たちの今後の活躍にご期待ください。

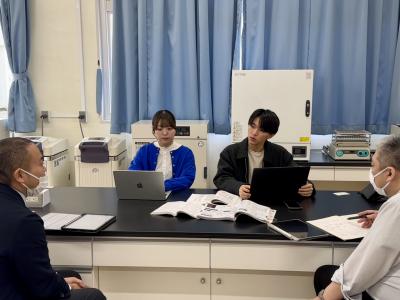

2025/4/24 筑波大学生との連携が始まります(iGEM TSUKUBA)

本校では、生徒たちの理科への興味関心をさらに深めるため、筑波大学の学生団体である【iGEM TSUKUBA(アイジェムつくば)】との連携を開始することになりました。先日、連携内容に関する打ち合わせを行いましたので、その様子をお伝えします。

iGEM TSUKUBA

https://igem-tsukuba.pages.dev/

iGEM TSUKUBAとは、遺伝子工学の国際的なコンペティションであるiGEMへの出場を目指し、筑波大学の学生たちが主体的に活動している団体です。筑波大学 光合成代謝制御学研究室の鈴木石根先生のご指導のもと、日々研究に取り組んでいらっしゃるそうです。

今回の連携では、遺伝子に関する特別授業や、理科の授業内での体験的な学習などを企画しており、生徒たちがより実践的な学びを通して遺伝子分野への理解を深めることを目指しています。

筑波大学の学生さんたちとの交流は、生徒たちにとって大学での研究活動の一端に触れる貴重な機会となるでしょう。

また、大学生活の雰囲気を身近に感じることで、将来の進路を考える上でも良い刺激となることが期待されます。

生徒たちの知的好奇心を刺激し、学びを深める新たな取り組みにご期待ください。

|

|

【参考】 iGEM TSUKUBAによる発表動画 2:32:02~

先日、本校生徒が出演した研究機構トークリレーにもご出演されていましたので、ご紹介いたします。